2023 年9 月,习近平总书记在黑龙江率先提出“新质生产力”的概念。2024 年1 月,在中央政治局第十一次集体学习时,又系统阐释了其科学内涵,即新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态[1]。这一重要论述成为当前及今后很长时间内推动高质量发展的指导思想和重要抓手。此后,中央又对“发展新质生产力”作了具体部署。随着我国经济的不断发展和人民生活水平的提高,我国粮食消费结构更加多样,消费升级也带来总量需求的增长。传统的生产模式已经难以满足新时代的需求,粮食产业高质量发展旨在提升粮食产业的综合竞争力,保障国家粮食安全,促进农民增收和农村经济繁荣,满足消费者多样化需求,成为我国农业发展的重要方向。而新质生产力能够提升产业竞争力、促进粮食供给质量提升、推动农业现代化进程,对于赋能粮食产业高质量发展具有重要作用,是实现粮食产业转型升级和可持续发展的重要路径和手段。

学术界从不同角度对新质生产力的概念特征、重要作用进行了兼具深度和广度的研究讨论,其中,关于农业新质生产力的研究成果相对较为丰富。已有关于农业新质生产力的研究分别从概念内涵、主要特征、发展重点、未来方向等多个方面开展了丰富的研究,如高原、马九杰[2]从政治经济学的视角,对农业新质生产力的内涵进行了分析,提出技术创新,以及产业链的组织、分工和协作的优化,是农业新质生产力发端的本质逻辑。马晓河、杨祥雪[3]认为,农业新质生产力本质是先进的农业生产力,以突破性创新为基础,依托重大新技术产业化应用,助力实现要素投入结构优化和资源利用效率的提高,指出目前我国农业新质生产力还应该更加注重科技、人才等稀缺要素的高效合理配置。高帆[4]从产业维度,围绕产业形态重构、产业结构重塑、产业跃迁支撑,对新质生产力的生成逻辑和助推作用进行了分析研究。张寒、张晓宁[5]通过对“农业领域新质生产力学术论坛”上资深专家学者的见解进行整理,进一步从科技创新、人才培养等方面明确了农业领域新质生产力的发展方向。龚斌磊、袁菱苒[6]从新质生产力视角对农业全要素生产率进行了测算,为客观认识农业新质生产力打下基础。毛世平、张琛[7]从“新”“质”两方面分析了农业新质生产力的发展重点,从科技、数据、农机、人才、绿色农业、未来农业六个方面提出了农业新质生产力推动农业强国建设的具体路径。杨颖[8]对发展农业新质生产力的基本思路进行了研究,指出党的领导、共同富裕、要素高配、创新驱动是发展农业新质生产力的重要元素。罗必良[9-10]对农业新质生产力的目标定位、障碍进行了分析研究,指出颠覆性技术创新、要素创新性配置、产业深度转型、实施六大行动计划是农业新质生产力的发展重点。

目前,关于粮食行业新质生产力的研究不多,祝凯等[11]从内在逻辑、现实困难及发展方向3 个方面对此予以阐释,还有研究从储备和质量安全的角度加以剖析[12-13],显然此类研究在理论性和现实性方面还有待进一步拓展。作为农业的重要组成部分,粮食产业更偏重于粮食作物进一步的加工、流通和消费等后端产业链,两者相互依存、相互促进,在保障国家粮食安全、促进农村经济发展和农民增收等方面,两者都发挥着不可替代的作用。本文聚焦粮食产业,深入分析粮食产业新质生产力的内涵特征,进一步探究其现实挑战,以提出粮食产业新质生产力实现的有益建议。

1 粮食产业新质生产力的内涵特征

1.1 粮食产业新质生产力的基本内涵

区别于传统生产力,新质生产力主要通过科技创新催生新产业、新模式、新动能,这一过程打破并优化了原有劳动者、劳动资料、劳动对象之间的组合,最终实现了全要素生产率的大幅提升。这意味着,新质生产力由劳动者、劳动资料和劳动对象这三要素重新以更高级的形式聚合而成。具体而言,通过提升劳动者技能以增强生产效率、推动劳动资料的高级化以完善资源配置、实现劳动对象的多样化以更新生产方式,这构成了新质生产力的形成机理。

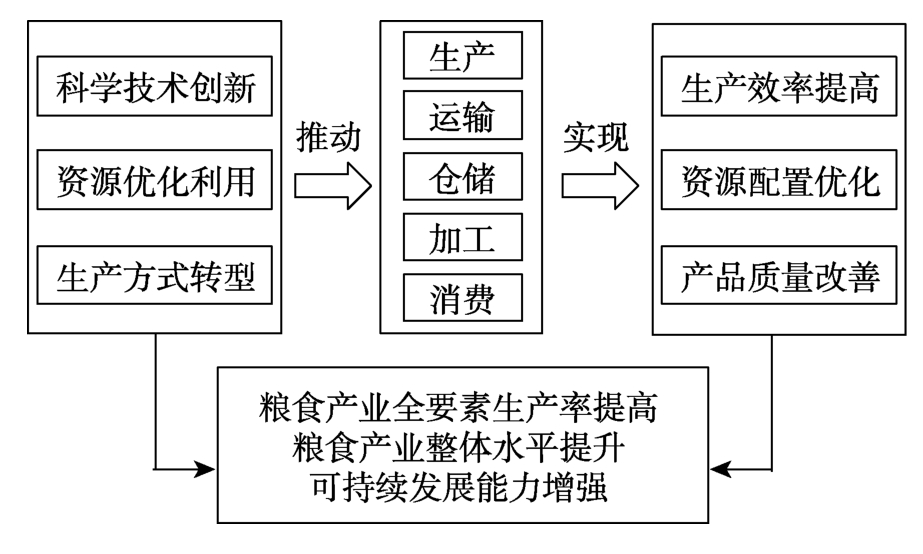

借鉴新质生产力的形成机理,聚焦粮食产业发展,新质生产力有力地推动传统粮食产业转型升级,粮食产业新质生产力以推动粮食产业全要素生产率提高为主要标志。基于此,粮食产业新质生产力,是指在粮食生产、加工、流通、消费等全链条中,在科技创新、资源优化利用、生产方式转型等多重因素推动下,以提高粮食生产效率、优化资源配置、改善产品质量等目标,推动粮食产业向高端化、智能化、品牌化方向升级和转型,实现粮食产业整体水平提升和可持续发展能力增强(图1)。粮食产业新质生产力中的可持续发展能力不可忽视,可持续发展能力需要从生产、加工、流通、储备以及消费等多个环节入手,通过提高资源利用效率、加强科技创新、注重生态环境保护、优化物流体系、加强市场调控、完善储备设施以及倡导科学膳食等措施来不断增强,这将有助于推动粮食产业向更加绿色、高效、可持续的方向发展。

图1 粮食产业新质生产力内涵特征

Fig. 1 Characteristics of the connotation of new quality productivity in the grain industry

1.2 粮食产业新质生产力的典型特征

粮食产业新质生产力的提升需要各方共同努力,包括政府、企业、科研机构和消费者等,粮食产业新质生产力的典型特征主要体现在以下几个方面。

一是高科技。科技创新是驱动粮食产业高质量发展的核心要素,粮食产业新质生产力依赖于生物育种、智能农机、信息技术等前沿科技的颠覆性突破,在粮食前端生产中,推广优良品种、抗逆品种,推广高效节水灌溉技术、精准施肥技术、智能化农机具等种植技术能够显著提高粮食作物的产量、品质和抗逆性。在粮食后端仓储环节,聚焦绿色生态、节能降耗、节粮减损,因地制宜实施应用机械制冷控温、内环流控温和平房仓横向通风集成等先进绿色储粮技术,实现绿色储粮、生态储粮。

二是高效率。粮食产业新质生产力注重提高生产效率。在前端生产环节,整合各类技术,通过加强品种选育、科学施肥、合理灌溉、循环农业模式等措施,运用技术创新、科学管理等手段,如遥感技术、智能化设备、生物技术等精准先进的农业信息科技,实现单位面积或单位投入的产量显著提升。在后端加工环节,综合粮食精深加工和适度加工,提高粮食加工技术水平,提高粮食产业附加值;在运输环节,实施运输一体化,不仅能够提高粮食运输效率,降低运输成本,还能够减少中转装卸损失,减少环境污染和资源浪费;在消费环节,建立粮食信息追溯系统,提高信息透明度和可追溯性,以达到更多、更好、更快的产出。

三是高品质。新质生产力追求粮食产品的优质化,这要求粮食产品在食品安全、营养价值、口感品质等方面达到更高水平。在前端生产环节,通过科学种植、精准施肥、绿色防治等手段,确保粮食产品的品质安全和营养价值,满足消费者个性化需求,推动粮食消费向高品质方向发展。在中端仓储环节,通过应用绿色储粮技术、减少化学药剂使用、提升仓储设施条件、优化储粮工艺和管理等措施,有效地保障了粮食品质的稳定性和安全性。在后端加工环节,推动适度加工,在加工过程中保持营养、外观与口感的均衡,避免过度加工导致的资源浪费和营养损失[14]。如在大米加工过程中,减少碾磨次数、降低抛光精度,力求在保证大米外观和口感的同时,提高出品率和营养价值。同样,在小麦粉加工过程中,适度加工可以通过提高出粉率、保留部分麸皮和糊粉层来实现面粉外观、加工特性、营养与口感的协调统一[15]。

2 粮食产业新质生产力发展的现实挑战

新质生产力的发展成为推动粮食产业转型升级的关键,然而实现这一目标在实践中却面临着诸多现实挑战:

首先,技术水平明显不足。当前,我国农业发展的“小农经济”传统农业生产模式仍未改变,劳动密集度高、自然约束性强、生产效率低的特点突出。在现有粮食产业发展过程中,现代技术的普及和应用受限,部分领域的技术创新滞后、科技应用不足、机械装备水平落后问题明显。科技创新方面,种源“卡脖子”、粮食精深加工能力弱等问题较为突出。在育种环节,我国部分种源过度依赖于国外供应,一些本土品种(如国产大豆)急需“抢救性”保护。相较于发达国家的生物技术、人工智能和大数据相结合的高级发展阶段,我国种业的育种选育等关键核心技术的技术攻关研发力度和水平总体上落后于发达国家,目前尚处于杂交育种向分子育种过渡阶段[16]。在加工环节,杂粮加工仍主要以传统研磨和碾磨等方式,导致加工效率较低;粮食加工副产物利用率较低,如发酵工艺技术、功能物质提取和产品研发、分类利用技术等尚未得到广泛应用。成果转化方面,由于缺乏完善的技术创新体系和机制,科研机构、粮食企业和农民之间的协作机制尚不够完善。这导致了科技成果难以转化为实际生产力,影响了新技术的应用和推广。研究发现,我国粮食科技成果转化不平衡问题突出,科技成果年均供给量160 余项,企业需求年均370 多项[17]。在科技应用方面,粮食生产和流通的信息化、智能化和精准化明显滞后于国际先进水平。在实际生产中对于一些先进的粮食科技的应用并不普遍,这导致了生产过程中仍旧依赖于一些传统而低效的方法,如施肥、灌溉、病虫害防治等。在粮食储备和流通中,粮食机械装备水平相对落后,机械化程度不高,智能化设备的应用较少,未能充分利用现代科技手段提高生产效率。如智能物流系统、区块链技术、自动化仓储、无人机和遥感技术、智能供应链管理等。

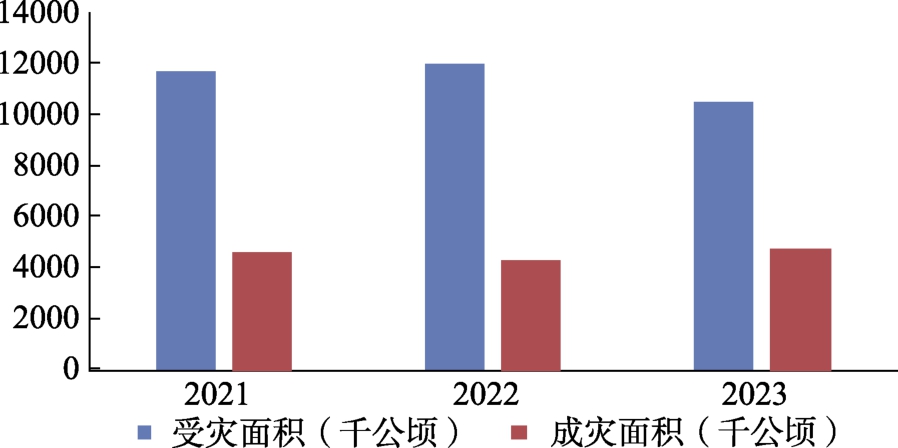

其次,资源环境约束严重。粮食产业的可持续发展必须考虑到资源的限制和环境的保护。一方面,粮食增产空间明显受到环境影响。近年来,全球气候持续变暖,国内洪涝干旱等自然灾害、突发事件等频发,农业自然灾害和病虫害等已进入高发期,加剧粮食生产的不确定性(如图2)。另一方面,我国粮食产业的发展面临着土地、水资源等自然资源的严重约束,致使粮食产业面临着重要挑战。随着城市化进程的加速和工业化对资源的竞争挤压,农业发展面临着更为严峻的土地资源压力。研究发现,当前我国耕地“非粮化”水平高达32.3%,高“非粮化”地区主要集中于新疆、贵州和东南沿海地区[18]。因此,在现有环境承载能力之下,如何合理利用资源,提高资源利用效率成为亟待解决的问题。

图2 2021 年至2023 年我国农业受灾面积和成灾面积

Fig. 2 Agricultural disaster area and disaster prone area in China from 2021 to 2023

再次,品质安全问题突出。粮食品质问题是粮食产业高质量发展的重要内容。随着经济发展和消费升级,人们对粮食品质、营养价值和多样性的需求也在不断变化,传统的粮食产业模式、粮食加工标准等因素,使粮食生产加工与市场需求脱节,难以满足市场需求的多样化和个性化。现阶段,消费者对粮食品质与安全的关注度不断增加,粮食产业中过度使用化肥、农药等化学物质对环境造成严重的污染,影响了生态平衡和农产品的品质安全。资料表明,中国地表臭氧污染水平已位列世界前列,对国内粮食作物产量与品质具有严重的损害作用[19]。此外如农药残留、重金属污染等也威胁着粮食品质。因此,如何顺应市场需求,提高粮食品质与安全水平成为粮食产业发展的难题,这也是制约粮食产业转型升级发展的关键所在。

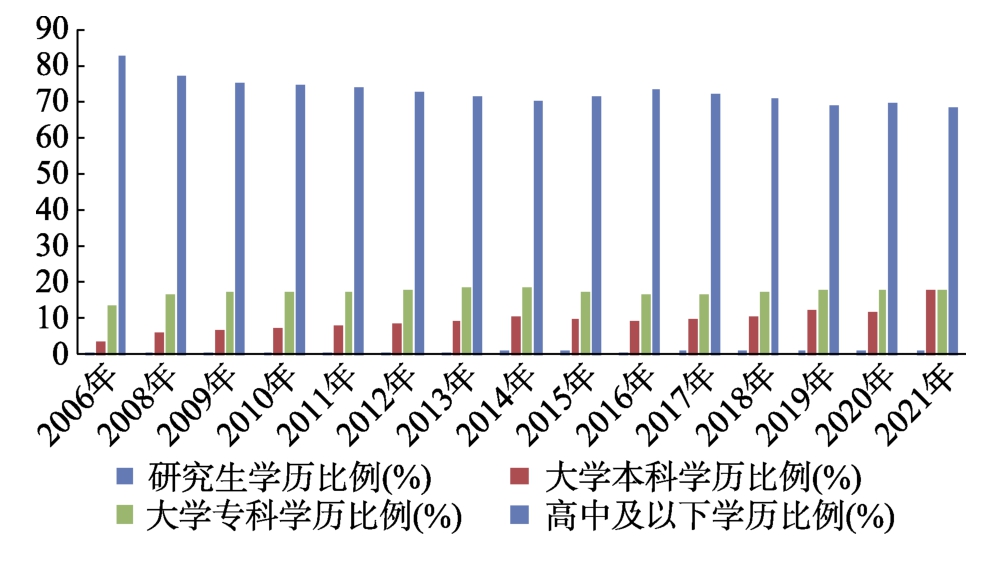

最后,专业技术人才短缺。专业人才是粮食产业高质量发展的重要支撑。一方面,目前我国粮食产业中面临着严重的各层次各类型人才短缺的问题,尤其是缺乏信息技术、生物技术、农业工程等领域的高素质科技人才,这导致了科技研发和应用能力的不足。据统计,2021 年粮食行业从业人员总数192.7 万人,大专及以上学历占比约为31.48%,研究生学历人数占比约为1.35%① 笔者根据《中国粮食年鉴》计算而得。。特别是,2018 年机构改革以来,地方粮食管理部门并入地方发展改革委系统后,基层粮食行政管理人员大幅度减少,粮食事业发展基础受到显著影响(如图3)。数据显示,2020 年各级行政、事业及参公单位人数总计7.25 万人,较2019 年减少5 万人② 笔者根据《中国粮食年鉴》计算而得。。另一方面,当前我国农民素质普遍较低,农民对新技术的了解和接受程度有限,部分农业从业者对科技应用的意识和能力不足,导致新技术无法得到有效推广和应用,影响了生产效率和质量水平的提升。因此,如何培养和引进优秀的人才成为粮食产业发展的重要挑战。此外,粮食科技创新与应用需要时间和资金投入,并且需要农民和从业人员接受新技术的培训,这在一定程度上阻碍了粮食产业新质生产力的提升和转型升级。

图3 2006 年至2021 年粮食从业人员学历结构

Fig. 3 Educational attainment structure of food industry employees from 2006 to 2021

3 粮食产业新质生产力发展的实现路径建议

为了有效应对上述挑战,提出需要明确实现路径和具体措施建议。

第一,加强科技创新与应用。推动全产业链科技创新,提高粮食产业的技术水平。一是增加研发投入。政府和企业应加大资金投入,支持农业科研机构和企业进行农业科技研发,促进新技术、新品种、新模式的开发,同时要解决科研机构和大企业之间的研发博弈,政府要维护好市场竞争秩序,保护知识产权。二要大力开展技术推广和培训。组织培训农民和粮食加工、运输等企业从业人员,提高他们的科技应用能力,克服因基层人员掌握能力有限新技术推广受限的问题,推广先进的农业生产技术和管理模式。

第二,优化各类资源配置。优化资源配置是推动粮食产业新质生产力发展的至关重要的环节。一要开展精准农业实践。大力采用和推广先进精准的农业科技,如节水灌溉、精准施肥、无人机作业等技术,在智能传感芯片方面实现突破,加强高标准农田建设,降低生产成本,提高粮食产业的资源利用效率。二要科学规划土地利用。通过科学规划和管理,合理利用土地资源,选择适宜的种植作物,加强土地监管和保护,避免土地过度开发和退化。三要建立粮食产业的综合利用体系。将农业废弃物、加工副产品等转化为资源,如利用农作物秸秆生产生物质能源或有机肥料,用小麦加工副产物生产膳食纤维、赤藓糖醇、蛋白肽,让每一粒粮食“物尽其用”。

第三,强化品质安全监管。建立健全粮食品质与安全监管体系,加强对粮食生产、加工、流通等各个环节的监管,确保粮食品质与安全。一是完善监管政策和标准。建立和完善粮食品质和安全的监管政策、标准和体系,加强对农药、化肥等农业生产资料的管理,严格控制农药残留和重金属污染。加强粮食仓储环节的熏蒸指导,严格按照储粮管理规范熏蒸粮食,确保熏蒸工作安全化、精细化。二是强化溯源和监控。运用物联网、大数据、区块链等现代信息技术手段,建立粮食生产、加工、流通的全程监控体系,实现对粮食质量安全的实时、动态监控。加强粮食收购、储存、运输、加工等环节的监管,确保每个环节都符合粮食质量安全标准。鼓励和支持粮食生产企业建立内部追溯系统,实现粮食产品的全流程追溯。建立健全粮食质量安全风险监测和评估制度,定期对粮食质量安全进行监测和评估,及时发现和处置潜在的质量安全问题。加强粮食检验检测机构的建设和管理,提高检验检测能力和水平,确保检验检测结果的准确性和可靠性。

第四,重视人才培养与引进。一要加大对粮食产业人才的培养力度。加强粮食产业教育体系的改革,建立健全人才培养体系,培养适应现代农业发展需求的高素质人才。开展基层农技推广人才定向委托培养工作,校企合作打造订单班,定向培养专业人才,同时,产教融合培育实干型粮食专业人才。二要加大对外引进优秀人才的力度。鼓励和支持高层次人才到农业领域工作,提供良好的工作环境和激励机制,吸引更多优秀人才参与粮食产业的发展,提升粮食产业的人才队伍素质,营造良好发展环境为人才兴粮提供强力保障。

[1] 习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调: 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[EB/OL]. 新华社, 2024.02.01.https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6929446.htm.Xi Jinping emphasized during the 11th collective study session of the Political Bureau of the Communist Party of China:Accelerate the development of new productive forces and solidly advance high-quality development[EB/OL]. Xinhua News Agency,2024.02.01. https://www.gov.cn/yaowen/ liebiao/202402/content_6929446.htm

[2] 高原, 马九杰. 农业新质生产力: 一个政治经济学的视角[J].农业经济问题, 2024, (4): 81-94.GAO Y, MA J J. Agricultural new quality productivity: a political economy perspective[J]. Agricultural Economic Issues,2024, (4): 81-94.

[3] 马晓河, 杨祥雪. 以加快形成新质生产力推动农业高质量发展[J]. 农业经济问题, 2024, (4): 4-12.MA X H, YANG X X. Accelerating the formation of new quality productive forces to promote high-quality agricultural development[J]. Agricultural Economic Issues, 2024, (4): 4-12.

[4] 高帆. 新质生产力与我国农业高质量发展的实现机制[J]. 农业经济问题, 2024, (4): 58-67.GAO F. The implementation mechanism of new quality productivity and high quality development of agriculture in China[J]. Agricultural Economic Issues, 2024, (4): 58-67.

[5] 张寒, 张晓宁. 农业领域新质生产力: 创新与可持续发展的未来——农业领域新质生产力学术论坛综述[J]. 农业经济问题, 2024, (8): 139-144.ZHANG H, ZHANG X N. New quality productivity in agriculture: the future of innovation and sustainable development - a review of the academic forum on new quality productivity in agriculture[J]. Agricultural Economic Issues, 2024, (8): 139-144.

[6] 龚斌磊, 袁菱苒. 新质生产力视角下的农业全要素生产率:理论、测度与实证[J]. 农业经济问题, 2024, (4): 68-80.GONG B L, YUAN L R. Agricultural total factor productivity from the perspective of new quality productivity: theory,measurement, and empirical analysis[J]. Agricultural Economic Issues, 2024, (4): 68-80.

[7] 毛世平, 张琛. 以发展农业新质生产力推进农业强国建设[J].农业经济问题, 2024, (4): 36-46.MAO S P, ZHANG C. Promoting the construction of an agricultural strong country through the development of new quality agricultural productivity[J]. Agricultural Economic Issues,2024, (4): 36-46.

[8] 杨颖. 发展农业新质生产力的价值意蕴与基本思路[J]. 农业经济问题, 2024, (4): 27-35.YANG Y. The Value and basic ideas of developing agricultural new quality productivity[J]. Agricultural Economic Issues, 2024,(4): 27-35.

[9] 罗必良, 耿鹏鹏. 农业新质生产力: 理论脉络、基本内核与提升路径[J]. 农业经济问题, 2024, (4): 13-26.LUO B L, GENG P P. Agricultural new quality productivity:theoretical framework, basic core, and improvement path[J].Agricultural Economic Issues, 2024, (4): 13-26.

[10] 罗必良. 论农业新质生产力[J]. 改革, 2024, (4): 19-30.LUO B L. On the new quality productivity of agriculture [J].Reform, 2024, (4): 19-30.

[11] 祝凯, 赵金辉, 郑焱诚. 以新质生产力激发粮食行业新动能[J]. 粮食储藏, 2024, 53(3): 8-12+74.ZHU K, ZHAO J H, ZHENG Y C. Stimulating new momentum in the grain industry with new quality productivity[J]. Grain Storage, 2024, 53(3): 8-12+74.

[12] 袁华山, 王正友, 张成, 等. 新质生产力赋能粮食质量安全治理能力建设的实施路径[J]. 粮食储藏, 2024, 53(3): 19-26+75.YUAN H S, WANG Z Y, ZHANG C, et al. The implementation path of empowering the construction of grain quality and safety governance capacity with new quality productivity[J]. Grain Storage, 2024, 53(3): 19-26+75.

[13] 李成伟. 新质生产力赋能粮食储备行业高质量发展的实践路径研究[J]. 中国粮食经济, 2024, (6): 4-5.LI C W. Research on the practical path of empowering high quality development of grain reserve industry with new quality productivity[J]. China Grain Economy, 2024, (6): 4-5.

[14] 谭斌, 翟小童. 我国全谷物产业发展背景、现状与未来[J]. 粮油食品科技, 2024, 32(1): 1-11+13.TAN B, ZHAI X T. Development background, current situation and future of China’s whole grain industry[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2024, 32(1): 1-11+13.

[15] 常柳, 孙辉, 段晓亮, 等. 小麦低温制粉系统各粉路小麦粉品质特性差异性研究[J]. 粮油食品科技, 2024, 32(4): 145-151.CHANG L, SUN H, DUAN X L, et al. Study on the quality characteristics differences of wheat flour in different flour routes of wheat low temperature flour processing system[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2024, 32(4): 145-151.

[16] 孔祥智. 必须彻底解决种质资源“卡脖子”问题[J]. 农村工作通讯, 2021, (6): 55-57.KONG X Z. It is necessary to thoroughly solve the bottleneck problem of germplasm resources[J]. Rural Work Newsletter,2021, (6): 55-57.

[17] 董佳苹. 大力促进粮食科研院所科技成果转化[J].中国粮食经济, 2021, (4): 48-49.DONG J P. Vigorously promoting the transformation of scientific and technological achievements in grain research institutes[J].China Grain Economy, 2021, (4): 48-49.

[18] 陈浮, 刘俊娜, 常媛媛, 等. 中国耕地非粮化空间格局分异及驱动机制[J]. 中国土地科学, 2021, 35(9): 33-43.CHEN F, LIU J N, CHANG Y Y, et al. Spatial pattern differentiation and driving mechanism of non grainification of cultivated land in China[J]. Chinese Journal of Land Science,2021, 35(9): 33-43.

[19] 冯兆忠, 彭金龙. 地表臭氧对中国主要粮食作物产量与品质的影响: 现状与展望[J]. 农业环境科学学报, 2020, 39(4):797-804.FENG Z Z, PENG J L. The impact of surface ozone on the yield and quality of major grain crops in china: current status and prospects[J]. Journal of Agricultural Environmental Science,2020, 39(4): 797-804.