粮食储备作为国家战略物资,关系着经济发展与社会稳定。随着经济的高速发展与人民生活水平的提高,我国对所储备粮食的质量和数量要求也越来越高。粮食仓储设施作为粮食储备最重要的载体,是粮食储备安全最基本的保障[1]。当前我国实行粮食安全省长责任制,各省粮食仓储设施建设投入水平存在差异[2]。据统计,我国13个粮食主产区人均财政收入相当于全国平均水平的77%,但其粮油储备支出占全国粮油储备支出的60%~70%,同时期粮食主销区的粮油储备支出占比仅为22.2%,部分地区粮食仓储设施建设与经济发展出现倒挂现象,粮食仓储设施建设与经济发展不均衡[3]。在此背景下,探讨粮食仓储设施建设与经济发展的匹配关系,分析我国粮食仓储设施建设和经济发展的匹配程度,因地制宜制定粮食仓储设施建设相关政策,推动粮食仓储设施建设发展,使区域内粮食仓储设施建设与经济发展相协调,既能保障我国粮食安全,提高抗风险能力,又能为经济发展保驾护航。

目前,专门针对粮食仓储设施建设与经济发展协调关系的研究较少。一般认为,粮食仓储设施建设对经济发展起保障和促进作用。时卫峰[4]认为现代社会发展速度不断加快,粮食需求量激增,粮食仓储建设能够降低由于粮食短缺而导致的风险,维持社会稳定。亢霞[5]认为粮食仓储是粮食流通工作的重要组成部分,确保粮食“存得好”对保障国家粮食安全、提高粮食流通效率、促进社会经济发展具有重大意义。黎伟[6]认为现代农业基础设施的技术含量逐渐增加,传统的农业基础设施已经不能满足现代农业发展的需要,加强现代农业基础设施建设,能够产生持续的经济效应。唐莹[7]农业基础设施水平的提升有助于促进农业经济韧性的增强,农业基础设施可以通过促进农业产业结构升级进而提升农业经济韧性。

以上研究均从粮食仓储设施建设与经济发展的单向促进作用进行分析,并未深入探讨二者的耦合协调关系。本文以省级粮食仓储设施建设和经济发展为研究对象,分析2006—2020 年间我国粮食仓储设施建设与经济发展的适应程度,寻找其时空演变特征,进而提出分省域的粮食仓储设施建设与经济发展建议,以期为我国加快粮食仓储设施建设与经济发展的协调推进提供参考。

1 研究理论及方法

1.1 内涵界定及作用机理

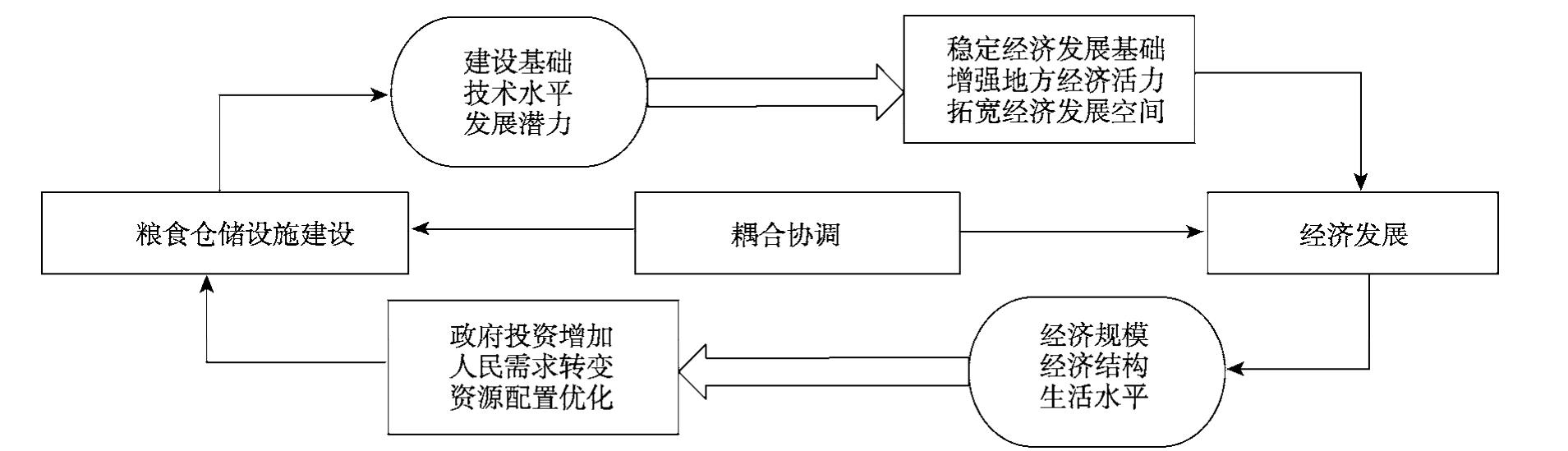

如今我国经济快速发展,人民的生活消费结构不断变化,对粮食储藏的数量和质量要求也随之变化。经济发展加速了粮食仓储设施建设的进程,粮食仓储设施建设也为经济创造了稳定的发展环境,二者具备耦合协调发展基本条件,其耦合协调机制见图1。

图1 粮食仓储设施建设与经济发展系统耦合协调机理

Fig.1 Coupling coordination mechanism of grain storage facility construction and economic development system

经济发展是推动粮食仓储设施建设的重要物质基础。首先,粮食仓储设施建设作为一种经济投入高但盈利率低的保障类建设项目,对资金的需求较大,因此经济发展是粮食仓储设施建设最直接的动力。其次,经济发展带来的收入增长效应和分配改善效应显著[8],提高了人们整体生活水平,增大了人们对高品质以及对不同种类粮食的需求,需求的变化影响着粮食仓储设施建设的发展方向;最后,经济发展优化了资源配置,带动了粮食仓储相关行业的发展,促进粮食仓储设施建设体系的完善,推动粮食仓储由安全储粮向绿色优储发展。

粮食仓储设施建设是经济发展的“压舱石”和“调节器”[9]。首先,粮食仓储设施建设的发展意味着抗风险能力更强,能够维持社会稳定,调节市场,为经济发展提供基础支撑和后勤保障;其次,粮食仓储设施建设的发展能够提高粮食生产、流通、储藏全过程效率,把主产区粮食资源优势转变为产业优势,增强地方经济发展活力,实现规模经济效应;最后,粮食仓储设施建设提高了人民的生活水平,为延伸粮食行业经济发展空间、提升经济效益提供强大的供给推力和需求拉力,最终促进经济发展。

1.2 研究方法

1.2.1 熵值法

本文采用熵值法来测算各指标权重,然后根据所求得的指标权重,通过加权求和的方法分别计算出我国粮食仓储设施建设和经济发展的综合评价值。

1.2.2 耦合协调度模型

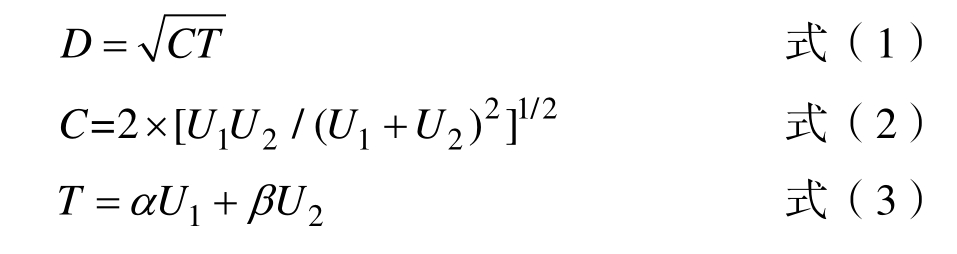

基于求得的综合评价值,进行耦合协调度计算。计算公式如下:

式中:C 表示耦合度;U1 表示粮食仓储建设的综合得分;U2 表示经济发展的综合得分;D 表示耦合协调度;T 表示粮食仓储建设系统与经济高质量发展系统的综合协调指数;α 、β 为待定系数,均取0.5。耦合协调值计算结果范围由0~1,每隔0.1 划分为一个等级,从小到大依次为:极度失调、严重失调、中度失调、轻度失调、濒临失调、勉强协调、初级协调、中级协调、良好协调、优质协调。

1.2.3 空间自相关模型:全局空间自相关模型、局部空间自相关

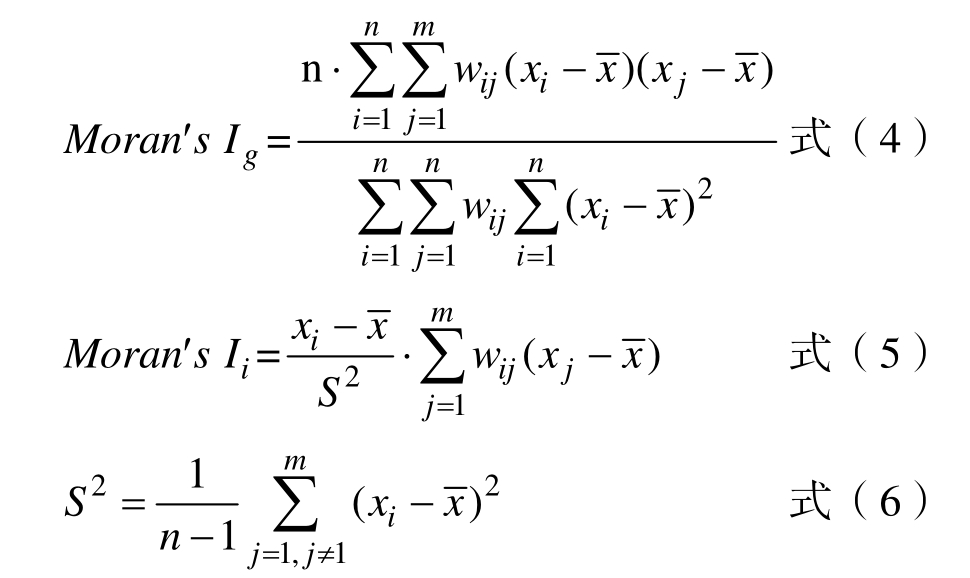

基于耦合协调度模型的计算结果,运用莫兰指数衡量空间的相关性和集聚性,其中,全局莫兰指数衡量是否有集聚关系,局部莫兰指数衡量空间集聚方式。具体公式如下:

式中:n 为省域数;m 为i 省域邻近省域数;wij 为空间权重矩阵W 中的元素,当省域i 挨着省域j 时,wij=1,反之wij=0;xi、xj 为耦合协调度在省域i 和j 上的值;![]() 为耦合协调度均值,S2表示方差。

为耦合协调度均值,S2表示方差。

1.2.4 重心迁移及标准差椭圆模型重心迁移模型可以反映两系统的空间差异及动态变化过程。计算公式如下:

式中,![]() 为重心坐标,n 为省域数,Si 为某省域子系统指数值,(Xi,Yi)为第i 个省域的地理坐标。

为重心坐标,n 为省域数,Si 为某省域子系统指数值,(Xi,Yi)为第i 个省域的地理坐标。

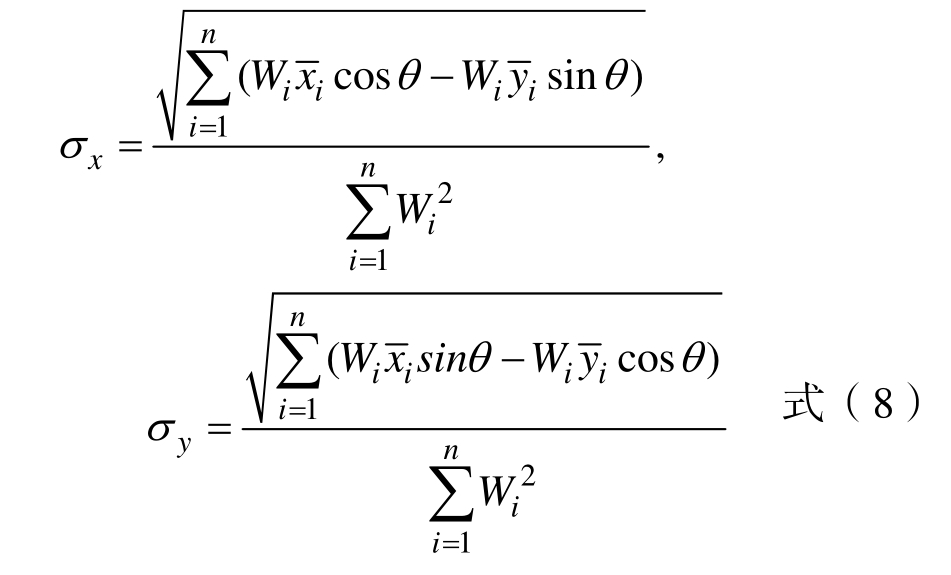

标准差椭圆可以展现地理要素空间分布的全局特征,识别中心的位置变化与迁移方向等。计算公式如下:

式中:( σx , σy )为标准差, iW 为权重,![]()

![]() 表示中心点地理坐标与重心位置坐标形成的坐标差,tanθ 能够得到分布格局的旋转角。

表示中心点地理坐标与重心位置坐标形成的坐标差,tanθ 能够得到分布格局的旋转角。

1.3 指标构建

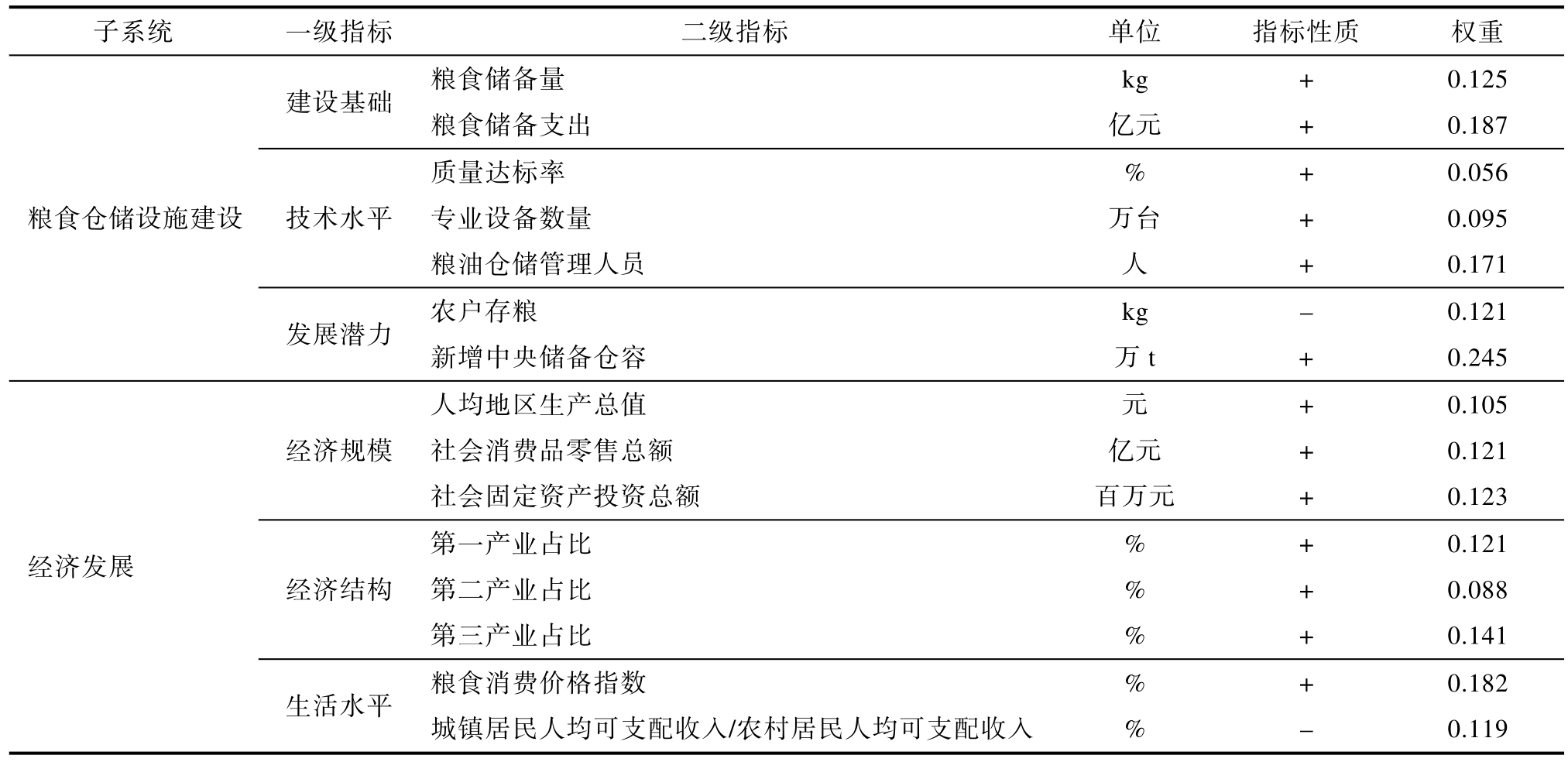

结合现有研究成果[10-13],从粮食仓储设施建设与经济发展的内在联系出发,考虑数据可得性及准确性,分别建立粮食仓储设施建设与经济发展的评价指标体系,如表1 所示。

表1 粮食仓储设施建设与经济发展评价指标体系

Table 1 Evaluation index system of grain storage facility construction and economic development

子系统 一级指标二级指标 单位 指标性质 权重粮食仓储设施建设建设基础粮食储备量 kg + 0.125粮食储备支出 亿元 + 0.187技术水平质量达标率 % + 0.056专业设备数量 万台 + 0.095粮油仓储管理人员 人 + 0.171发展潜力农户存粮 kg – 0.121新增中央储备仓容 万t + 0.245经济发展经济规模人均地区生产总值 元 + 0.105社会消费品零售总额 亿元 + 0.121社会固定资产投资总额 百万元 + 0.123经济结构第一产业占比 % + 0.121第二产业占比 % + 0.088第三产业占比 % + 0.141生活水平粮食消费价格指数 % + 0.182城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入% – 0.119

1.4 数据来源

研究数据中粮食储备支出、质量达标率、专业设备数量、粮油仓储管理人员、新增中央储备仓容来自来源于《中国粮食年鉴》和《中国粮食和物资储备年鉴》;经济发展指标和粮食消费价格指数来自《中国统计年鉴》;粮食储备量由余粮法和需求法[14]计算方法得到;农户存粮来自财政部网站、各省份政府工作报告及课题组实地调研走访得出;缺失数据采用插值法及线性拟合法补充。

2 结果与分析

2.1 粮食仓储设施建设综合评价值分析

粮食仓储设施建设综合评价值计算结果如下图所示。由图2 可知,2007—2009 年,全国范围内粮食仓储设施建设发展有了大幅提升,但2010年后,粮食仓储设施建设发展速度趋于平稳,整体呈快速上升-下降-缓慢上升态势。

图2 2006—2020 年我国粮食仓储设施建设综合评价值

Fig.2 The comprehensive evaluation value of Chinese grain storage facility construction from 2006 to 2020

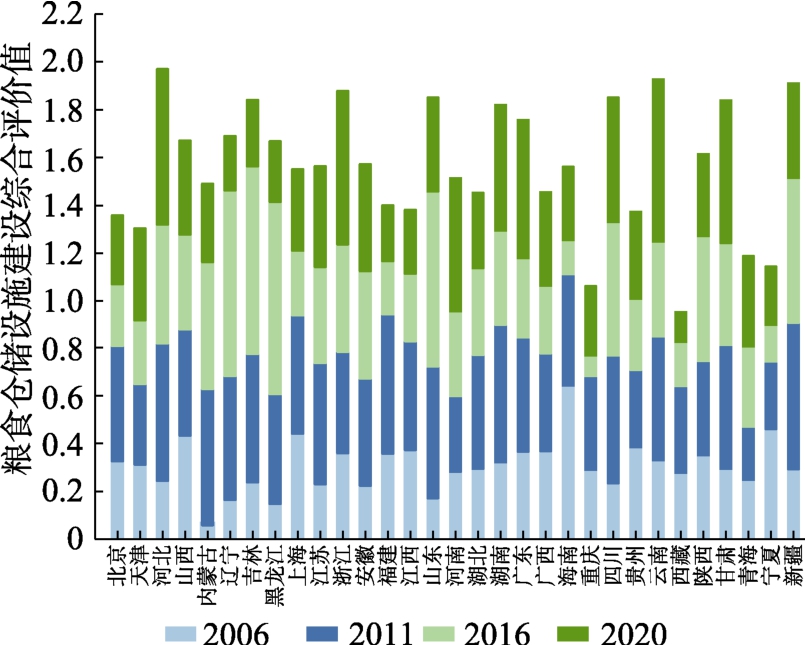

为了探究不同省域之间粮食仓储设施建设水平的差异性及空间分布特征,选取2006、2011、2016、2020 年间各省综合评价值作为参比对象进行分析。由图3 可知,2006 年各省份粮食仓储设施建设综合评价指标值多数小于0.5,其中内蒙古、辽宁、黑龙江、山东地区综合评价值较低,海南省粮食仓储设施建设水平较高;2011 年除海南省外,其他省份综合评价值均未超过1.0;2016年仅天津、河南、重庆、贵州、西藏、青海、宁夏地区评价值未超过1.0,粮食仓储设施建设发展速度较为平缓,东三省发展较快;2020 年有19个省份评价值超过1.5,增长水平显著,河北在该年综合评价值位居全国第一。总体而言,我国31个省份近15 年的粮食仓储设施建设水平波动上升,但不同省份历年发展水平不尽相同,整体呈东高西低态势,粮食仓储设施建设水平较高的省份主要集中在粮食主产区。

图3 2006—2020 年各省粮食仓储设施建设综合评价值

Fig.3 Comprehensive evaluation value of grain storage facility construction in each province from 2006 to 2020

2.2 耦合协调度分析

选取2006 年、2013 年、2020 年以及2006—2020 年均值来对我国粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调度(D 值)进行分析研究,耦合协调度计算结果见图4。

图4 2006—2020 年耦合协调度值

Fig.4 Coupling coordination degree values from 2006 to 2020

由2006—2020 年D 值来看,2006 年我国不存在D 值大于0.5 的省份,即2006 年我国粮食仓储设施建设与经济发展并不协调,二者相互作用关系并不显著。2013 全国范围内D 值均大幅提高,空间上呈东高南低态势,未出现D 值降低省份,仅贵州和青海省D 值未达到0.5,其余各省份D值均超过0.5,处于协调状态,内蒙古自治区D值超过0.9,处于优质耦合状态。2020 年,我国各省份粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调度波动上升,呈分散态势,河北、浙江、河南、广东、云南、甘肃省D 值超过0.9,处于优质耦合状态,但相比于2013 年,部分省份D 值出现降低现象,D 值低于2013 年的省份有10 个,未出现D 值低于2006 年的省份,整体发展呈上升趋势。

由图中2006—2020 年D 值均值来看,我国有26 个省份的D 值大于0.5,达到或超过勉强协调水平,其中,有18 个省份D 值在0.5~0.6 之间;有8 个省份的D 值大于0.6,达到了初级协调甚至是中级协调的水平;D 值小于0.5 的有5个省份,处于濒临失调的状态,分别为上海、福建、江西、贵州、青海,其主要原因是,研究期内,两系统综合水平没有同步提升,耦合协调度值波动较大。D 值低于0.4 和高于0.7 的省份数量均为零。

总体来看,我国有超过八成的省份粮食仓储设施建设与经济发展D 值可以达到勉强协调的水平,并且大部分D 值低的区域近年来呈波动上升态势,这说明我国粮食仓储建设及经济发展水平不断增强,二者协调发展作用显著。虽然不存在极度失调省份,但在全国范围内,并无优质协调省份,即各省份粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调还存在较大提升空间。

2.3 耦合协调度的空间关联性分析

2.3.1 全局空间自相关

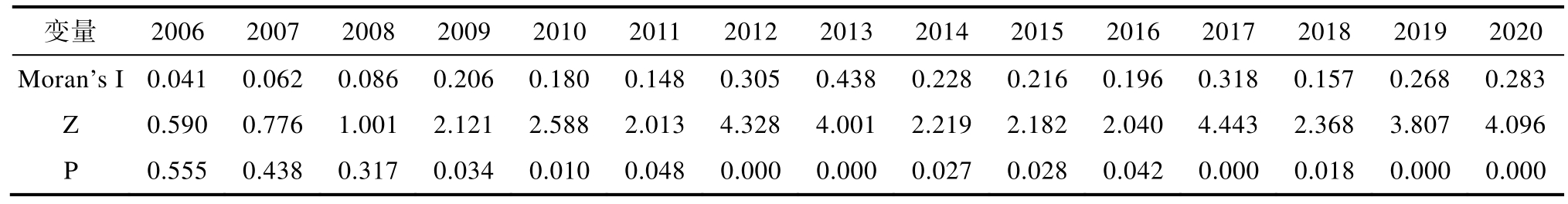

由粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调度的全局Moran’s I 指数结果可知(见表2)。研究期内全局Moran’s I 指数均大于0,其中2009—2020 年P 值小于0.05,Z 值大于1.96,通过了显著性检验。这表明,2009—2020 年粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调度具有空间正相关性,呈集聚态势。

表2 2006—2020 年耦合协调度全局Moran’s I 指数

Table 2 Global Moran 's I index of coupling coordination degree from 2006 to 2020

变量 2006 2007 20082009 2010 2011201220132014201520162017 2018 20192020 Moran’s I 0.041 0.062 0.086 0.206 0.180 0.148 0.305 0.438 0.228 0.216 0.196 0.318 0.157 0.268 0.283 Z 0.590 0.776 1.001 2.121 2.588 2.013 4.328 4.001 2.219 2.182 2.040 4.443 2.368 3.807 4.096 P 0.555 0.438 0.317 0.034 0.010 0.048 0.000 0.000 0.027 0.028 0.042 0.000 0.018 0.000 0.000

2006—2008年粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调度的聚集程度较低,空间集聚态势并不显著,原因可能是2006—2008 年出现的全球粮食危机和金融危机,一定程度上影响了我国经济的发展及粮食储备安全,各省份间发展差距逐渐拉大,空间分布趋于分散。2009—2020 年全局Moran’s I 指数波动提高,空间分布趋于集聚,并在2013 年达到最高值0.44。

2.3.2 局部空间自相关

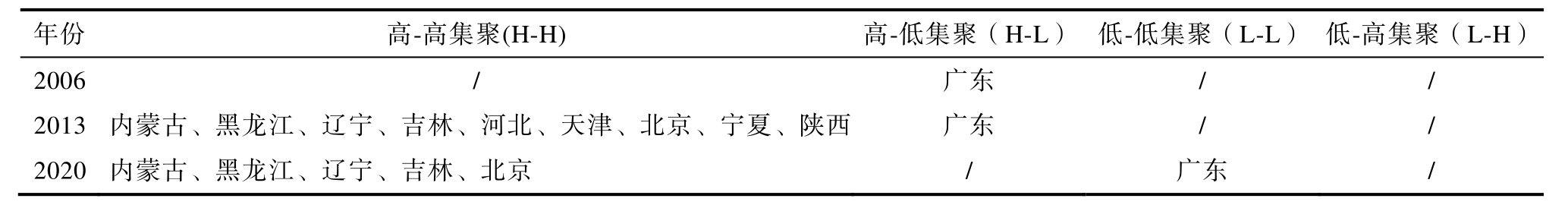

由于全局空间自相关仅反应整体的空间性,无法反映局部的空间特性,所以选取2006、2013、2020 三年进行耦合协调度的局部空间自相关分析,集聚类型为4 类:高-高集聚(H-H)、高-低集聚(H-L)、低-低集聚(L-L)、低-高集聚(L-H)。具体结果见表3。其中,H-H 型集聚指本区域和相邻区域耦合协调度均较高,L-L 型集聚指本区域和相邻区域的耦合协调度均较低,二者空间相关性为正;H-L 型集聚指本区域耦合协调度高,周边耦合协调度低,L-H 型集聚指本区域耦合协调度较低,相邻省域耦合协调度较高,二者空间相关性为负。

表3 部分年份耦合协调度集聚类型分布结果

Table 3 Distribution results of coupling coordination degree agglomeration types in some years

年份 高-高集聚(H-H) 高-低集聚(H-L) 低-低集聚(L-L) 低-高集聚(L-H)2006 / 广东 / /2013 内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、河北、天津、北京、宁夏、陕西广东 / /2020 内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、北京 / 广东 /

由表3 可知,2006—2020 年,H-H 型集聚区的空间集聚形态的地域范围扩大,呈现明显的集聚趋势,2006 年未出现该类显著区域,2013 年该类显著区域主要集中在东北部地区,共计9 个省份,2020 年显著区域范围缩小,但依旧集中在东北部地区,共计5 个省份;2006 年和2013 年H-L型集聚显著区域均为广东省,2020 年未出现H-L型显著区域;L-H 型集聚在2006 年、2013 年、2020 年均未出现;L-L 型集聚仅在2020 年出现,显著区域为广东省,该省份为全国最大的粮食主销区,也是经济强省,而在2006 年和2013 年,广东省为H-L 型集聚,这说明周围地区对广东省的耦合协调发展并未产生促进作用,广东省也没有发挥出高耦合协调省份的辐射带动作用,从而逐渐由H-L 型集聚演变为L-L 型集聚。

总体而言,随着时间的推移,我国各省份粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调度波动提高,同时表现出一定的差异性和阶段性。其中耦合协调度为局部正向空间集聚关联特性的区域呈倒“U”型发展态势。由2006 年的1.87%(呈现H-L 型集聚)增加到2013 年的27.34%(其中H-H型占比25.47%,H-L 型占比1.87%),随后下降至2020 年的22.38%(其中H-H 型占比20.51%,L-L型占比1.87%)。

2.4 耦合协调度的空间格局演变分析

2.4.1 重心迁移分析

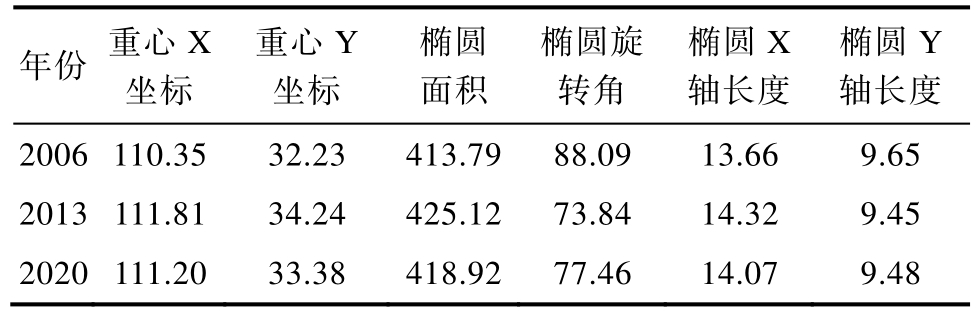

运用ArcGIS10.2 相关模块,基于重心模型测量2006 年、2013 年、2020 年粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调度重心及其迁移的距离和方向,结果分析如表4 所示。

表4 耦合协调度重心及标准差椭圆计算结果

Table 4 Calculation results of coupling coordination degree center of gravity and standard deviation ellipse

年份 重心X坐标重心Y坐标椭圆面积椭圆旋转角椭圆X轴长度椭圆Y轴长度2006 110.35 32.23 413.79 88.09 13.66 9.65 2013 111.81 34.24 425.12 73.84 14.32 9.45 2020 111.20 33.38 418.92 77.46 14.07 9.48

自2006 年以来,耦合协调度的重心由湖北向河南迁移,截至2020 年,总位移为381.47 km,整体呈现向东北方向迁移的趋势。2006—2013 年,重心向东北方向迁移261.21 km。探究其原因,可能是因为随着东北振兴战略的提出,东北地区的整体发展取得了较大的进步[15],经济发展与粮食仓储设施建设的耦合协调作用显著。粮食生产重心从南向北转移、粮食消费重心则向东南沿海地区和京津沪等大城市集聚。以东北地区为代表的主产区粮食产量大幅增加,扩大了该区域的仓容建设需求。同时由于粮食品种结构调整,东北地区玉米替代大豆种植比例增加[16],对东北地区相关的烘干设施提出了更高的要求,农户储粮被专业化储粮取代,仓储设施建设的相关投入进一步增加。因此,粮食仓储行业财政投入及专业从业人员人数均大幅度增加,粮食仓储水平明显上升。2013—2020 年,重心向西南方向迁移120.26 km,主要是因为东北部地区虽然在研究期开始粮食产业发展增速较快,但近年来速度放缓。而随着中西部地区的崛起,粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调性不断优化,相对于东北部地区,中西部地区对二者耦合协调的拉动作用增强。

2.4.2 标准差椭圆分析

标准差椭圆的变动具有一定的方向性,且与重心的移动具有一定的关联。由表4 可知,2006—2020 年,转角θ 不断变化,呈现西南-东北格局,表明椭圆轴线东北方向省份的粮食储藏与经济发展的耦合协调发展速度快于位于椭圆轴线西南方向的省份。从椭圆的分布范围上看,2006—2013年,其X 轴标准差增加4.83%,Y 轴标准差减少2.07%,标准差椭圆面积增大了2.74%,表明耦合协调度在东西方向上扩张,南北方向上收缩,呈向东北方向迁移的分散态势。2013—2020 年其X轴标准差减少1.75%,Y 轴标准差增加0.32%,标准差椭圆的面积缩小1.46%,表明耦合协调度在东西方向上收缩,南北方向上扩张,呈向西南方向迁移的分散态势。

总体来说,与2006 年相比,2020 年的标准差椭圆方向性增强,向心力显著,这说明粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调度在东西方向上的空间集聚程度呈现上升的趋势,东北部地区与西南部地区的发展差距正在逐渐增大。

3 结论与建议

3.1 结论

文章通过对我国2006—2020 年31 个省份的粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调的时空格局演化进行分析,得出以下结论:

(1)2006—2020 年我国粮食仓储设施建设水平均呈波动上升态势,发展阶段性和地域差异性显著。粮食仓储设施建设综合评价值由2006 年的0.306 上升至2020 年的0.396;2006—2020 年粮食仓储设施建设综合评价值均值在空间格局上呈东高西低态势。

(2)从时间上看,2006—2020 年我国粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调度都有不同程度的提升,但整体偏低,呈上升-下降-上升态势。2006—2013 年,东北地区耦合协调度增速高于西南地区,2013—2020 年,东北地区耦合协调度增速缓于西南地区。研究期内不存在极度失调省份,但在全国范围内,也无优质协调省份,即各省份粮食仓储设施建设与经济发展耦合协调度还存在较大提升空间。

(3)从空间关联性来看,2006—2020 年我国粮食仓储设施建设与经济发展的耦合协调度全局空间自相关性自2009 年开始逐渐显著,局部空间集聚区域比例波动增加,高水平集聚区主要集中在东北部地区,低水平聚集区主要集中在南部地区。从空间格局演变来看,2006—2020 年耦合协调度有向东北方向移动的集聚态势,东北部地区与西南部地区的差距正在逐渐增大。

3.2 建议

针对上述结论,就如何推动未来粮食仓储设施建设与经济协调发展提出如下建议。

(1)因地制宜,发挥各省份不同优势,实现优势互补。建议东北地区发挥其“粮食主产区”优势,以较高的粮食仓储设施建设水平,延伸相关产业发展空间,从而实现与经济发展的良性互促;南部地区发挥其经济优势,为粮食仓储设施建设打下物质基础,提升粮食仓储设施建设水平;西部地区粮食仓储设施建设及经济发展优势均不显著,政府可以对其进行适当帮扶。

(2)发挥辐射带动效应,推动更大范围内协调促进。如:耦合协调集聚效应较为显著的东北部地区,应充分发挥对周边省份的辐射作用,促进粮食产业聚集,带动中部和南部地区共同发展;对于耦合协调集聚效应较低的西南部地区,建议加强政策上的扶持力度,增强区域联动,围绕耦合协调度较高的广东、云南、甘肃等省份打造区域发展中心,实现更大范围的协调发展。

[1] 高洪洋, 胡小平. 我国政府粮食储备监督检查:博弈分析、机制构建与制度保障[J]. 农村经济, 2022(11): 105-114.GAO H Y, HU X P. Supervision and inspection of China’s government grain reserves: game analysis, mechanism construction and system guarantee[J]. Rural Economy, 2022(11): 105-114.

[2] 甘林针, 普蓂喆, 钟钰. 注意力、粮食安全省长责任制和粮食生产[J]. 农林经济管理学报, 2023, 22(4): 435-445.GAN L Z, PU M Z, ZHONG Y. Attention and responsibility system of provincial governors for food security and food production[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2023, 22 (4): 435-445.

[3] 高洪洋, 胡小平. 我国政府粮食储备区域布局:现状、影响及优化路径[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021, 156(6):27-34+187.GAO H Y, HU X P. The status quo, impact and optimal path of regional distribution of government grain reserve in China[J].Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition). 2021,156 (6): 27-34+187.

[4] 时卫峰, 刘冲. 中国粮食仓储设施建设的现状及发展[J]. 山东工业技术, 2018, 261(7): 206.SHI W F, LIU C. Current situation and development of grain storage facilities in China[J]. Journal of Shandong Industrial Technology, 2018, 261(7): 206.

[5] 亢霞, 钟昱, 张庆. 我国粮食仓容现状、存在问题及对策研究[J]. 农业现代化研究, 2015, 36(5): 721-726.KANG X, ZHONG Y, ZHANG Q. The status, problems, and countermeasures of grain storage capacity in China[J]. Research of Agricultural Modernization, 2015, 36 (5): 721-726.

[6] 黎伟. 农业现代化进程中基础设施建设的经济效应、服务需求及投资模式[J]. 农业经济, 2020, 401(9): 6-8.LI W. Economic effect, service demand and investment mode of infrastructure construction in the process of agricultural modernization[J]. Agricultural Economy, 2020, 401(9): 6-8.

[7] 唐莹, 陈梦涵. 农业基础设施对农业经济韧性的作用机制与效应研究[J]. 农林经济管理学报, 2023, 22(3): 292-300.TANG Y, CHEN M H. Mechanism, and effect of agricultural infrastructure on agricultural economic resilience[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management,. 2023, 22 (3): 292-300.

[8] 向云, 陆倩, 李芷萱. 数字经济发展赋能共同富裕: 影响效应与作用机[J]. 证券市场导报, 2022, (5): 2-13.XIANG Y, LU Q, LI Z X. Digital economy development enabling common prosperity: influence effect and function mechanism[J].Securities Market Herald, 2022, (5): 2-13.

[9] 王彬彬, 雒田梦. 新时代农业“压舱石”作用研究[J]. 农村经济, 2022, (9): 1-9.WANG B B, LUO T M. Research on the role of agriculture as “ballast stone” in the new era[J]. Rural Economy, 2022, (9): 1-9.

[10] 段健, 王维婷, 陈静, 等. 青藏高原区域粮食储备规模测算与粮库空间选址研究[J]. 地理科学进展, 2023, 42(10): 1869-1881.DUAN J, WANG W T, CHEN J, et al. Scales and spatial distribution patterns of grain reserves on the qinghai-tibet plateau[J].Progress in Geography, 2023, 42(10): 1869-1881.

[11] 韩建军, 侯纪伟, 程玉, 等. 中国省域粮食储备和粮食安全风险的耦合协调关系研究[J]. 河南农业大学学报, 2022, 56(4):706-714.HAN J J, HOU J W, CHENG Y, et al. Research on the coupling and coordination relationship between China's provincial grain reserve and security risk[J]. Journal of Henan Agricultural University, 2022, 56(4): 706-714.

[12] 于婷婷, 朱华晟, 张舒, 等. 局地“中等收入陷阱”危机下东北地区人力资本与经济发展耦合特征及驱动机制[J]. 经济地理,2023, 43(4): 20-31.YU T T, ZHU H S, ZHANG S, et al. Coupling characteristics and driving mechanism of human capital and economic development in northeast china under local middle-income trap crisis[J]. Economic Geography, 2023, 43 (4): 20-31.

[13] 精彩“十一五”系列报道之六: 粮食仓储物流设施建设显成效[J]. 中国粮食经济, 2011, 229(4): 37-38.Brilliant 'Eleventh Five-Year’ Series Report No.6: The Remarkable Achievements of Grain Storage and Logistics Facilities Construction[J]. China Gain Economy, 2011, 229(4): 37-38.

[14] 冀浏果, 秦波, 刘增强, 等. 新时期我国粮食仓储设施合理规模和布局规划研究[J]. 粮油食品科技, 2022, 30(4): 7-12.JI L G, QIN B, LIU Z Q, et al. Research on the reasonable scale and layout planning of China’s grain storage facilities in the new era[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2022,30 (4): 7-12.

[15] 盖美, 秦冰, 郑秀霞. 经济增长动能转换与绿色发展耦合协调的时空格局演化分析[J]. 地理研究, 2021, 40(9): 2572-2590.GAI M, QIN B, ZHENG X X. The evolution of the spatiotemporal pattern of the coupling and coordination between economic growth kinetic energy conversion and green development[J].Geographical Research, 2021, 40(9): 2572-2590.

[16] 潘晓卉, 张平宇, 刘世薇. 东北地区主要粮食作物种植结构时空变化分析[J]. 土壤与作物, 2018, 7(3): 303-311.PAN X H, ZHANG P Y, LIU S W. Temporal-spatial changes of planting structure from main grain crops in northeast China[J].Soils and Crops, 2018, 7(3): 303-311.