图1 现代粮食全产业链的标准综合体制定的流程图

Fig.1 Flow chart for the development of the standard complex for the entire modern grain industry chain

Research on Optimization of Standard Complex Formulation Process for Improving the Toughness of Modern Food Industry Chain

“十四五”阶段,中国经济社会发展的主要目标之一是基本建成高标准市场体系[1],其核心是加强对关键共性技术的研发和转化,形成国际通用的标准体系,从而在产业链中占据关键共性技术标准体系的主导地位[2]。然而,在推进现代粮食全产业链标准化的进程中,存在技术标准更新缓慢或缺失、产业链上下游标准不能有效衔接,导致现代粮食全产业链的竞争力和韧性较低的问题[3-4]。为此,农业农村部印发的《关于开展现代农业全产业链标准化试点工作的通知》(农质发〔2021〕4 号)指出,制定标准综合体是促进产业链上下游标准衔接的可行路径,但是,针对标准综合体制定中主要生产要素系统性的识别以及标准协调的难点问题,没有给出具体解决办法。对此,亟待优化现代粮食全产业链标准综合体制定流程,来提升粮食全产业链的竞争力和韧性。

在现代粮食全产业链标准综合体制定中,现代生产要素的识别主要借鉴关键共性技术识别的逻辑。首先,现代生产要素理论认为现代生产要素是能推进生产力提升的核心要素[5],其核心是通过技术创新和管理革新等(如专利)来优化传统生产要素,形成现代生产要素[6],这些现代生产要素通常是由相关专利与前沿研究形成的现代技术。因此,在现代粮食全产业链标准综合体制定时,一是需要提取具有产业链竞争力和传播力的现代生产要素;二是针对相关专利与前沿研究形成的现代生产要素,可以通过对关键共性技术,识别出具有产业链竞争力和传播力的现代生产要素。其次,在关键共性技术识别模型方面,一是关键共性技术是“关键技术”和“共性技术”两种概念的交集[7],是释放现代产业创新活力的主要生产要素[8],其本质是对整个产业或多个产业产生影响或者瓶颈制约[9]。二是关键共性技术识别源于技术预测理论,主要预测方法包含德尔菲法、情景分析法和文献计量法[10-11],文献计量法主要通过文本挖掘,其方法是在LDA 主题模型聚类的基础上,利用HMM-Pangerank、GloVe等模型,识别具有产业竞争力的关键共性技术[9,12-13]。但是,HMM- Pangerank 算法不能提取具有传播能力的关键共性技术,因此,需要结合可识别具有影响力的关键技术的超链接主题搜索(Hyperlink-Induced Topic Search,HITS)算法[14],改进识别模型,逻辑上是可以识别出具有产业链竞争力和传播力的关键共性技术。最后,基于企业资源理论中核心资源特征[15]和标准必然实施的特性,判别可进入标准综合体的具有产业链竞争力、传播力的现代生产要素,以此补齐和替代相应标准,再结合现有全产业链其他标准,制定目标粮食产品的标准综合体是可行的。

粮食全产业链标准综合体制定与提升现代粮食全产业链韧性的关系。关于现代粮食全产业链韧性的研究较少,文献[4]指出,通过推进标准化提升现代农业全产业链韧性,其堵点是上下游标准衔接不畅,表现为堵点位置“黄金标准”的制定与更新,难以协调相关利益主体共同参与制定,这实质上是现代粮食全产业链各环节相关利益主体参与制定标准综合体存在冲突问题,对此,应用农产品供应链协同机制[16],构建龙头企业与其他相关利益主体之间的协同机制,提升现代粮食全产业链的韧性是可行的。

综上,在本文后续研究中,首先,优化现代粮食全产业链标准综合体的制定流程,一是解决具有传播力的关键共性技术识别难的问题;二是通过龙头企业与其他相关利益主体之间的协同机制构建,保障标准综合体的制定和实施,从而提升现代粮食全产业链的竞争力和韧性问题。其次,将该流程应用于龙头企业制定目标粳稻产品全产业链标准综合体。

《现代农业全产业链标准化技术导则》(NY/T 4164—2022)给出了全产业链标准综合体的基础流程框架,主要包括“实施产品选择、实施区域选择、实施目标确定、提取关键要素清单、制定标准体系表、组织标准修订、集成标准综合体、评审标准综合体和发布标准综合体”。该框架对于龙头企业而言无法直接构建现代化全产业链标准综合体,因此,要事先确定粮食目标产品及其全产业链环节,在此基础上进行现代化全产业链标准综合体构建的流程优化设计,本文得到的结果如图1 所示,分述如下。

图1 现代粮食全产业链的标准综合体制定的流程图

Fig.1 Flow chart for the development of the standard complex for the entire modern grain industry chain

依据《现代农业全产业链标准化技术导则》(NY/T 4164—2022)和《优质粮食工程“六大提升行动”方案的通知》(国粮规〔2021〕236 号)要求的“先进引领、因地制宜和系统全面”的原则,从CNKI 等学术网站的粮食管理和工程的文献中归纳得出传统生产要素清单,用于根据现有标准建立产业链各环节标准体系的基础表。

现代生产要素的基础数据获取与预处理。通过检索“国家知识产权局专利检索及分析网”中的近十年专利文献文本,以及在CNKI 等学术网站检索特色粮食产品在管理和工程的顶级期刊近十年的论文摘要。为避免1998 人民日报标注语料库(PFR)不含有专业词语造成的切分不准确的问题,随机选择部分摘要数据,利用Viterbi 算法和语料库在线[17](http://corpus.zhonghuayuwen.org/index.aspx)对数据进行切分,获取专利和文献数据中的新词语,定义到词典中,构建相关粮食产品所属产业链的专有词典,提高词典辅助分词的专业性。

构建关键共性技术识别模型,系统提取关键共性技术。其优化流程包括,①应用Viterbi 算法对文本数据切分;②利用潜在隐含狄利克雷分布(Latent Dirichlet Allocation,LDA)进行主题聚类;③通过隐马尔科夫链(Hidden Markov Model,HMM)获得技术转移网络;④应用超链接的主题搜索(Hyperlink-Induced Topic Search,HITS)计算内容权威度(Authority)和计算链接中介度(Hub),在对 Hub 和 Authority 数值的处理上,计算得出Authority 值和Hub 值的得分,并取平均数,平均值越大,主题关键性越强[18];⑤利用基于共类偏度的主题共性识别模型,得出主题的共性;⑥取关键技术和共性技术的交集,获取关键共性技术。其中,HMM-HITS 耦合不仅能识别具有竞争力的关键技术,还能识别出具有强传播力的关键技术。因为,HITS 算法的本质是选取技术转移网络中具有影响力的关键技术,其影响力越强越会被广泛传播[14],因此,可以识别出在技术转移网络中具有强传播能力的关键技术,这些关键技术如果再具有共性技术的特性,那么这些技术进入标准,会使得该标准更易于实施。⑦参考企业资源理论[15]中企业的核心资源特征为价值性、稀有性、难以模仿性和不可替代性,并且技术标准大多由标准必要专利组成,而标准必要专利具有不可替代性、强制性和必然实施的特征[19]。因此选择从价值性、稀有性、难以模仿性、不可替代性和必然实施性五个方面判别进入标准综合体的关键共性技术。⑧输出现代生产要素并研制新标准。

针对上述识别出的关键共性技术,从企业资源理论的价值性、稀有性、难以模仿性、不可替代性[15]的核心资源特征,结合龙头企业必然实施标准的特性作为判别原则,依次判别关键共性技术可以进入标准综合体。针对可以进入标准综合体的关键共性技术,结合传统生产要素清单对应建立的产业链各环节标准体系的基础表,确定关键共性技术对应的多个相关现代生产要素,明确可以替代哪些传统生产要素,得到需要更新的标准,哪些是直接引入,需要制定的对应标准,从而构成现代粮食全产业链各环节标准体系表。

(1)针对现代粮食全产业链,龙头企业构建协同粮食全产业链标准体系表的协商机制。粮食全产业链各环节标准体系表中的标准更新或制定,必然引发产业链上相关利益主体的冲突问题,对此,需要实施的战略、战术和运作三层的协同策略,才能保障该产业链中其他利益主体保持战略合作伙伴关系,才能达成粮食目标产品标准体系表集成标准综合体。构建标准综合体协商机制概念模型如图2所示。

图2 现代粮食全产业链标准体系表集成的协商机制

Fig.2 Consultation mechanism of standard system table integration of modern grain industry chain

(2)粮食目标产品标准体系表集成标准综合体。龙头企业根据被替代的传统生产要素对应的标准,进行标准更新,根据直接引入的现代生产要素,进行标准制定,结合该企业其他原有的标准体系表,就构成具有产业竞争力和传播力的粮食全产业链各环节标准体系表,再依据协商机制协同,就形成可保障执行的、具有产业竞争力和强传播力的标准综合体。

综上,首先,现代粮食全产业链标准综合体是由龙头企业主导制定的,该标准综合体的实施对于龙头企业提高产业竞争力具有重要作用,因此,龙头企业对于该标准综合体的实施推广,具有更强功利性和动力;其次,标准综合体具有强传播力,通过龙头企业引入并示范会吸引上下游相关利益主体参与到标准综合体实施;最后,辅以协商机制的应用有助于龙头企业和相关利益主体之间形成战略合作伙伴关系,保障标准综合体的实施。

东北三省主产区是全国粳稻种植面积最大的主产区,加工能力突出的龙头企业需要销售符合国际或国内绿色优质标准的大米《中国好粮油 大米(LS/T 3247—2017)》,符合产业竞争力的要求,那么,加工环节必须选择符合目标粳稻产品的大米预设标准,这个标准因市场接受广度而不能改变。因此,为保障加工的粳稻品质,需要重点考虑种、收、储环节形成的现代粳稻全产业链标准。因此,现代粳稻全产业链标准综合体制定中,关键共性技术识别的现代生产要素只考虑种、收、储环节即可。

从种、收、储细分环节梳理文献,获得传统生产要素,详见表1。

表1 主要的传统生产要素

Table 1 Traditional production factors

环节 主要目标 传统生产要素的选择与判别育秧 育壮秧 土壤基质、秧田与苗床准备、粳稻品种选择与种子处理、播种和秧田管理情况会影响秧苗素质[20]。种植 绿色低碳和高质高效 产地环境、整地、施肥、移栽(稀疏)、灌溉、病虫害防治等情况都会影响粳稻的产量和品质[21]。收获 节粮减损 收获前的准备、确定收获期、机收作业质量要求和减少机收环节损失的措施等,都会影响粮食收获的数量和质量[22]。储藏 绿色储粮和节粮减损 粳稻干燥、储藏仓库、仓库的配套设施、入库技术流程、储存期管理、储存技术选用和工艺、储藏期间的粮情检测与品质质量检验、粳稻出仓等都会影响粮食储藏环节的数量和质量[23-24]。流通 强化数据要素流通 粮质量分级信息、原粮质量追溯信息和原粮销售系统建设标准[25]。服务与支撑 引入现代生产要素 关键共性技术识别、关键共性技术扩散[7]、良好操作规范和产业链可持续评价[26]。

数据获取。以2013 年1 月—2023 年3 月为时间跨度,通过检索“国家知识产权局专利检索及分析网”(www. pss-system.gov.cn)中的专利文献,以及在CNKI 检索“中国水稻科学”“农业工程学报”“农业机械学报”“中国粮油学报”“中国稻米”五种水稻管理和工程期刊的论文,获得水稻种植(育种、育秧、田间管理)数据11 225 条摘要,获得水稻收储(清理、烘干、储藏)数据3 923 条摘要。

数据预处理:从15 148 条摘要数据中,随机选择出200 条粳稻专利和文献的摘要,利用Viterbi 算法和语料库在线[17]对数据进行切分,构建粳稻领域的专有词典,提高词典辅助分词的专业性。

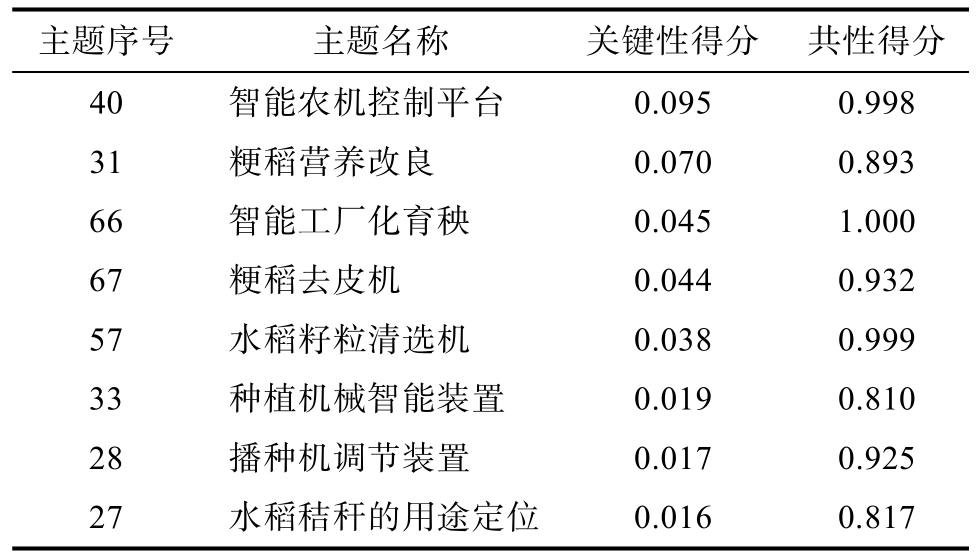

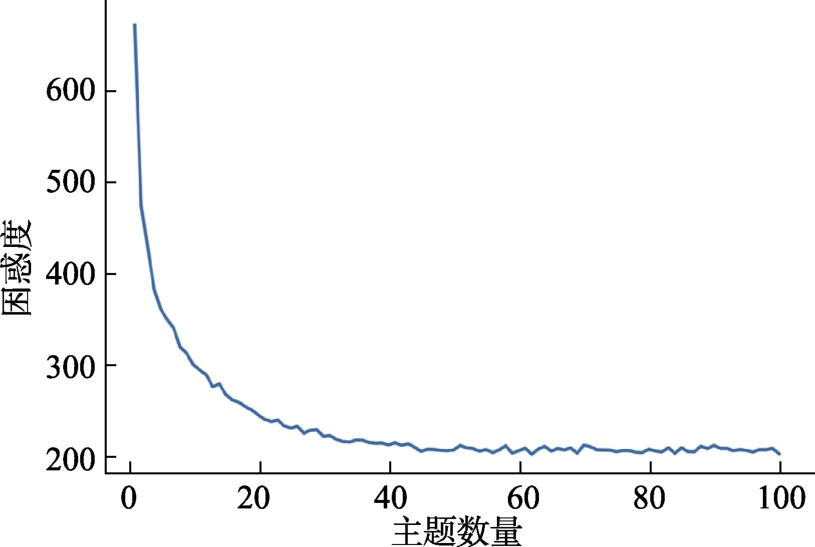

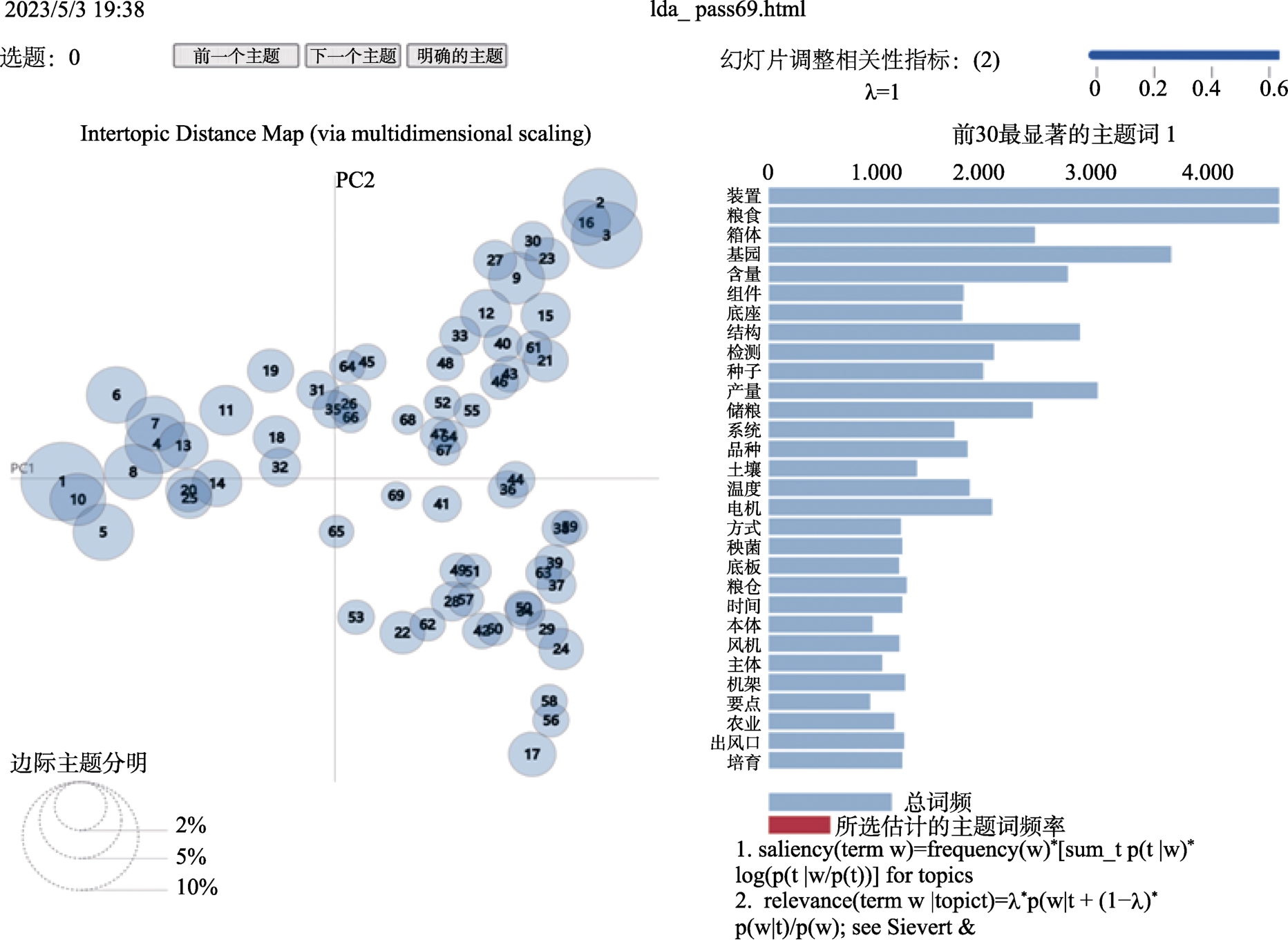

针对上述摘要识别出关键共性技术。首先,利用Viterbi 算法对粳稻领域的15 148 条专利和文献数据进行切分,获取关键词。其次,应用LDA 主题模型对专利和文献切分的关键词进行聚类,并结合困惑度、手肘法和词距离确定最优主题数量为69 个主题,如图3~4 所示。再次,依据69 个主题下前3个关键词,并参考其他关键词,得到各主题的名称。最后,应用上述构建的关键共性技术识别模型,最终选择主题关键性得分和共性得分位于前20 的主题,取交集,可得到8 个粳稻全产业链的关键共性技术,即8 个具有产业竞争力和传播力的现代生产要素,如表2 所示。

表2 关键共性技术识别结果

Table 2 Identification results of key common technologies

主题序号 主题名称 关键性得分 共性得分40 智能农机控制平台 0.095 0.998 31 粳稻营养改良 0.070 0.893 66 智能工厂化育秧 0.045 1.000 67 粳稻去皮机 0.044 0.932 57 水稻籽粒清选机 0.038 0.999 33 种植机械智能装置 0.019 0.810 28 播种机调节装置 0.017 0.925 27 水稻秸秆的用途定位0.016 0.817

图3 主题困惑度

Fig.3 Theme confusion

图4 主题词距离

Fig.4 Keyword distance

通过价值性、稀有性、难以模仿性、不可替代性和必然实施性五方面定性分析,得出主题40 智能农机控制平台、主题31 粳稻营养改良、主题66 智能工厂化育秧、主题27 水稻秸秆的用途定位、主题33 种植机械智能装置五项关键共性技术应进入标准综合体;主题67 粳稻去皮机、主题57 水稻籽粒清选机、主题28 播种机调节装置三项关键共性技术不适合进入标准综合体。

首先,依据先进引领原则中“产品高质、产出高效、资源节约和绿色生态”的要求,结合表1,龙头企业根据目标粳稻产品标准从下游向上游选择现有的国家标准和行业标准,构建各环节标准体系表基础表。其次,优化传统生产要素清单,一是根据上述五项关键共性技术,确定需要进入哪些环节标准体系表对应的现代生产要素,二是结合表1,确定哪些环节的哪些传统生产要素需要现代生产要素替代。从而确定哪些现代生产要素是需要直接引用,需要研制对应新标准,哪些被替代的传统生产要素对应的标准待更新。最终得出现代粳稻全产业链各环节标准体系表,如表3 所示。

表3 现代粳稻全产业链各环节标准体系表

Table 3 Modern japonica rice industry chain standards system table

标准体系表保留的传统生产要素和进入的现代生产要素(*) 标准选择 状态土壤基质准备 NY/T3838—2021 机插水稻无土基质育秧技术规范 已发布秧田与苗床准备 DB21/T 2795—2017 水稻工厂化育苗床土(秧盘土)配制机械化作业技术规范 已发布NY/T4204—2022 机械化种植水稻品种筛选方法 已发布粳稻品种选择与种子处理* 水稻种子智能化处理技术规程 待研制播种 DB22/T 2415—2015 水稻育秧盘播种机质量评价规范 已发布育秧环节秧田管理 智能工厂化育秧大棚管理技术规程 待研制GB/T36869—2018 水稻生产的土壤镉、铅、铬、汞、砷安全阈值 已发布产地环境 NY/T 391—2021 绿色食品产地环境质量 已发布整地 DB2111/T 0008—2021 水稻秸秆还田整地机械化作业技术规范 已发布施肥* NY/T3888—2021 水稻机插秧同步侧深施肥作业技术规范 已发布GB/T20864—2021 水稻插秧机技术规范 已发布移栽* 水稻插秧机智能调节装置质量评价规范 待研制灌溉* 水田地表水智能灌溉技术规程 待研制种植环节病虫草害防治* DB21/T 3532—2021 植保无人机释放赤眼蜂防治水稻二化螟技术规程 已发布收获前准备 NY/T 998—2021 谷物联合收割机 修理质量 已发布确定收获期* 水稻智能叶龄诊断技术规程 待研制机收作业质量要求* 水稻无人收割机作业质量 待研制机收减损措施* 水稻机械收获减损技术规程 待研制DB 2301/T 109—2022 水稻秸秆全量还田节水灌溉技术规程 已发布DB23/T 3221—2022 水稻秸秆还田调肥密植栽培技术规程 已发布DB21/T 3483—2021 水稻秸秆秋季湿耙还田丰产栽培技术规程 已发布DB23/T 2696—2020 寒地水稻秸秆粉碎搅浆还田技术规程 已发布收获环节秸秆还田离田*水稻秸秆有机肥制备技术规程 待研制粳稻干燥 GB/T 21015—2023 稻谷干燥技术规范 已发布储粮仓房* 高标准粮仓建设标准 待发布粮仓的配套设施设备* 数字式粮情测控系统安装规范 待研制粳稻入仓* 水稻智能化入仓技术规程 待研制储存期管理 储粮内环流通风控制系统技术规范 待发布储存技术选用与工艺* 绿色储粮(低温、气调)技术规程 待研制储藏期间的粮情检测与品质质量检验*GB/T 20569—2006 稻谷储存品质判定规则 已发布储藏环节粳稻出仓* 水稻智能化出仓技术规程 待研制加工环节 绿色优质 LS/T 3247—2017 中国好粮油 大米 已发布粳稻原粮运输 NY/T 1056—2021 绿色食品 贮藏运输准则 已发布粳稻质量分等分级 粳稻质量分等分级判定规则 待研制质量追溯信息 粳稻全程质量追溯技术规范 待研制流通环节原粮交易 网上原粮统一竞价交易管理规范 待研制关键共性技术迭代 粳稻产业关键共性技术迭代技术规程 待研制关键共性技术扩散 粳稻产业关键共性技术迭代扩散规程 待研制良好操作规范 20071384—T—469 良好农业规范北方粳稻生产的控制点与符合性规范 待发布服务与支撑环节产业链可持续评价 现代粳稻全产业链可持续评价准则 待研制

(1)龙头企业与各环节相关利益主体的协商机制构建。现代粳稻全产业链中,加工能力突出的龙头企业具备良好的资源和基础能力,对所处的产业链中的资源配置和技术创新具有良好的激励、协调和系统决策等作用。因此,这类龙头企业有能力协同同业加工企业,以及生资供应商、原粮仓储企业、监管主体、金融服务者和销售企业等,在战略上可采用成立联盟等策略,在战术上可采用共享该标准的知识产权、技术标准使用的专利费用减免,以及提高市场份额与竞争力的对赌等策略,从而达成牵头实现标准综合体制定的协同目标。

(2)龙头企业的标准综合体集成。龙头企业通过上述协商策略,激励该产业链中各环节的相关利益主体参与,制定表3 中待研制的标准,形成了具有产业竞争力和强传播力的粳稻全产业链标准综合体。

(1)在现代粮食全产业链标准综合体中,为得到具有产业竞争力和强传播力的现代生产要素,构建了关键共性技术识别模型。基于HITS 算法可以识别具有强传播性的研究主题,构建HMM-HITS 主题关键性识别模型,并结合主题共性识别模型,形成关键共性技术识别模型。在现代粳稻全产业链应用,识别出智能农机控制平台、粳稻营养改良和智能工厂化育秧等8 项关键共性技术。

(2)为提升现代粮食全产业链韧性,构建标准综合体协商机制概念模型。现代生产要素引入导致标准更新,从而引发供应链相关利益主体的冲突问题,对此,建立标准综合体联盟、共享该标准综合体的知识产权、技术标准使用的专利费用减免,以及提高市场份额及竞争力的对赌等协同策略。

(3)具有“竞争力+传播力+协商机制”的现代粮食全产业链标准综合体可实施性强。本文制定的现代粮食全产业链标准综合体具有粮食全产业链的竞争力和强传播力,其竞争力会激发产业化龙头的企业的实施动力,其强传播力可通过龙头企业引入并示范吸引上下游企业参与实施,辅以各相关利益主体的协商机制,可以保障标准综合体实施。

[1] 马建堂. 建设高标准市场体系与构建新发展格局[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 1-10.MA J T. Constructing high standard market system and building new development pattern[J]. Management World, 2021, 37(5):1-10.

[2] 盛朝迅. 从产业政策到产业链政策: “链时代”产业发展的战略选择[J]. 改革, 2022(2): 22-35.SHENG C X. From industrial policy to industrial chain policy:strategic choice of lndustrial development in “Chain Era”[J]. reform, 2022(2): 22-35.

[3] 杨卫民. 我国粮油标准现状及问题分析研究[J]. 粮油食品科技, 2019, 27(5): 61-64.YANG W M. Analysis and research on present situation and problem of grain and oil standard in China[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2019, 27(5): 61-64.

[4] 燕艳华, 王亚华, 云振宇, 等. 新时期我国农业标准化发展研究[J]. 中国工程科学, 2023, 25(4): 202-213.YAN Y H, WANG Y H, YUN Z Y, et al. Development of agricultural standardization in China in the New Era[J]. Strategic Study of CAE, 2023, 25(4): 202-213.

[5] 宋冬林, 孙尚斌, 范欣. 数据成为现代生产要素的政治经济学分析[J]. 经济学家, 2021(7): 35-44.SONG D L, SUN S B, FANG X. A political economics analysis of data becoming a modern factor of production[J]. Economist,2021(7): 35-44.

[6] 关锋. 科学社会主义在中国的践行与发展——以重大难题求解为中心的阐释[J]. 探索, 2020(3): 5-20.GUAN F. Practice and development of scientific socialism in China——interpretation centered on the solution of major problems[J]. Probe, 2020(3): 5-20.

[7] 陈伟, 林超然, 孔令凯, 等. 基于专利文献挖掘的关键共性技术识别研究[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(2): 92-99.CHEN W, LIN C R, KONG L K, et al. Research on key generic technology identification based on text mining of patent document[J]. Information studies: Theroy & Application, 2020,43(2): 92-99.

[8] 韦庄禹. 数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(3): 66-85.WEI G Y. Research on the impact of the development of digital economy on the efficiency of resource allocation in manufacturing enterprises[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics,2022, 39(3): 66-85.

[9] 马永红, 孔令凯, 林超然, 等. 基于专利挖掘的关键共性技术识别研究[J]. 情报学报, 2020, 39(10): 1093-1103.MA Y H, KONG L K, LIN C R, et al. Key generic technology identification based on patent mining[J]. Journal of The China Society For Scientific and Technical Information, 2020, 39(10):1093-1103.

[10] 胡凯, 谢芬, 杨滨瑜, 等. 基于专利文本挖掘的产业关键共性技术识别与应用研究[J]. 科技管理研究, 2023, 43(8): 21-31.HU K, XIE F, YANG B Y, et al. Research on identification and application of industrial key general technology based on patent text mining[J]. Science and Technology Management Research,2023, 43(8): 21-31.

[11] 刘建生, 吕永波, 任远, 等. 中国技术预测(预见)研究脉络与热点追踪——基于CiteSpace 的文献计量分析[J]. 中国科技论坛, 2023(6): 29-40.LIU J S, LV Y B, REN Y, et al. Research context and hot spot tracking of technology forecast (foresight ) in China —bibliometric analysis based on citespace[J]. Forum on Science and Technology in China, 2023(6): 29-40.

[12] 苗红, 张惠钊, 林昭颍, 等. 基于专利文本语义距离的跨领域关键共性技术识别方法研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(8): 90-95.MIAO H, ZHANG H Z, LIN Z Y, et al. Research on crossdomain key generic technology identification method based on semantic distance of patent text[J]. Journal of Information, 2023,42(8): 90-95.

[13] 刘春江, 刘自强, 方曙. 基于SAO 的技术主题创新演化路径识别及其可视化研究[J]. 情报学报, 2023, 42(2): 164-175.LIU C J, LIU Z Q, FANG S. Evolution path ldentification and visualization of technological lnnovation based on SAO[J].Journal of The China Society For Scientific and Technical Information, 2023, 42(2): 164-175.

[14] 朱宏淼, 齐佳音, 靳祯. 重大流行病防控意识传播动力学模型与保持策略研究[J/OL]. 系统工程理论与实践, 1-23[2024-01-03]http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2267.N.20231009.1 616.014.html.ZHU H M, QI J Y, JING Z. Research on transmission dynamics model and maintenance strategies of major epidemic prevention and control awareness[J/OL]. Systems Engineering —Theory &Practice: 1-23[2024-01-03]http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2267.N.20231009.1616.014.html.

[15] COLLIS D J, MONTGOMERY C A. Competing on resources:strategy in the 1990s[J]. Knowledge and strategy, 1995, 73(4):25-40.

[16] 吴继辉, 吕建军. 我国农产品供应链协同管理的研究进展[J].中国农业资源与区划, 2018, 39(12): 250-255.WU J H, LV J J. Research progress of supply chain collaboration management of agricultural product in China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(12):250-255.

[17] 肖航, 现代汉语通用平衡语料库建设与应用[J]. 华文世界(台湾), 2010.106, 12.XIAO H.Construction and application of modern Chinese universal balanced corpus[J]. Chinese World (Taiwan Province),2010, 106, 12.

[18] KLEINBERG J M. Authoritative sources in a hyperlinked environment[J]. Journal of the ACM (JACM), 1999, 46(5): 604-632.

[19] 马一德. 技术标准之许可定价规则的“非国家化”——以可比许可法为中心[J]. 法学研究, 2022, 44(3): 103-124.MA Y D. "Denationalization” of pricing rules for technical standards licensing[J]. Chinese Journal of Law, 2022, 44(3):103-124.

[20] 唐兴隆, 任桂英, 李英奎, 等. 优质水稻工厂化育秧关键技术研究[J]. 中国农机化学报, 2019, 40(6): 35-38.TANG X L, REN G Y, LI Y K, et al. Research on key technology of highquality rice factory seedling[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2019, 40(6): 35-38.

[21] 刘婉茹, 张国忠, 周勇, 等. 智能化技术在水稻生产全程机械化中的应用研究与发展趋势[J]. 华中农业大学学报, 2022,41(1): 105-122.LIU W R, ZHANG G Z, ZHOU Y, et al. Application and development of intelligent technology in full mechanization of rice production[J]. Journal of Huazhong Agricultural University,2022, 41(1): 105-122.

[22] QU X, KOJIMA D, WU L, et al. The losses in the rice harvest process: A review[J]. Sustainability, 2021, 13(17): 9627.

[23] GITONGA Z M, DE GROOTE H, KASSIE M, et al. Impact of metal silos on households’ maize storage, storage losses and food security: An application of a propensity score matching[J].Food Policy, 2013, 43: 44-55.

[24] KUMAR D, KALITA P. Reducing postharvest losses during storage of food crops to strengthen food security in developing countries[J]. Foods, 2017, 6(1): 8.

[25] 赵红雷. 我国粮食损失的发生机制与治理举措分析[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(11): 92-98.ZHAO H L. Analysis on the mechanism and treatment measures of food loss[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2016, 37(11): 92-98.

[26] WALKER A M, VERMEULEN W J V, SIMBOLI A, et al.Sustainability assessment in circular inter-firm networks: An integrated framework of industrial ecology and circular supply chain management approaches[J]. Journal of Cleaner Production,2021, 286: 125457.