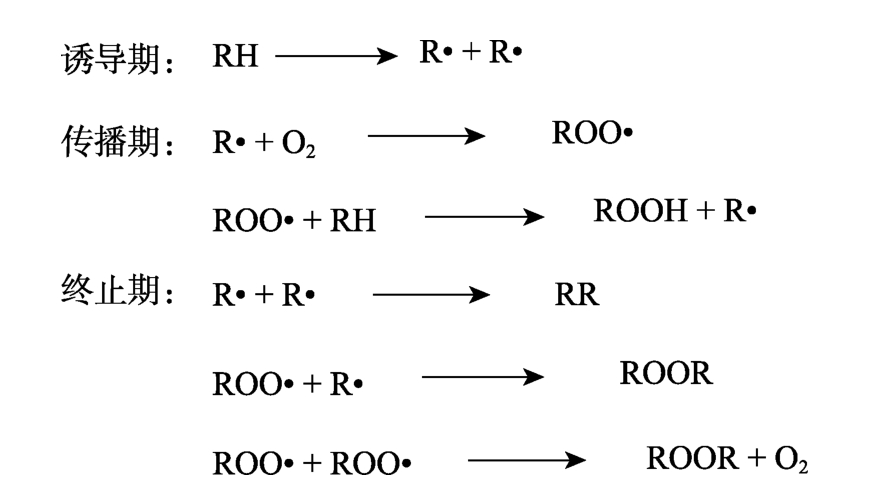

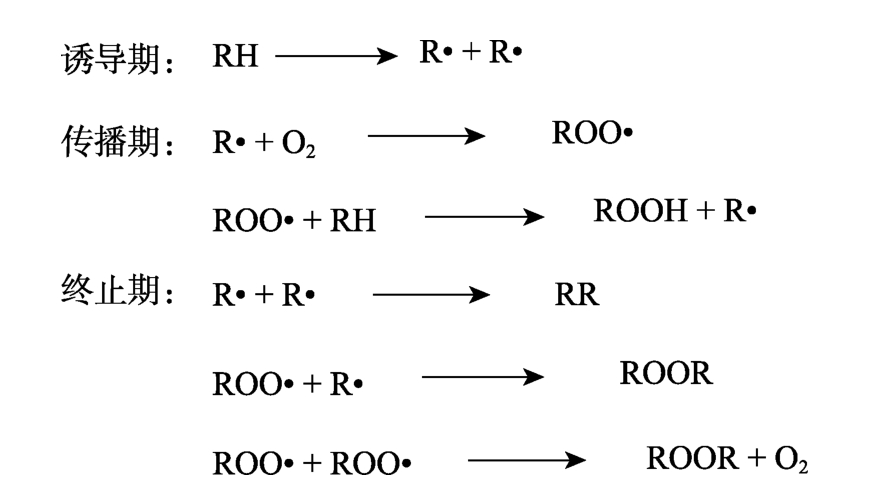

图1 油脂自动氧化机制[4]

Fig.1 The autoxidation mechanism of oil and fat[4]

注:R• ——脂质烷基自由基;ROO• ——脂质烷过氧自由基;ROOH——脂质氢过氧化物。

Note: R•: lipid alkyl radicals; ROO•: lipid peroxyl radicals;ROOH: lipid hydroperoxides.

Research Progress on the Antioxidation of Edible Vegetable Oils

近年来,我国食用油消费需求量呈现逐年上涨的趋势,年度消费总量从2012 年的2 894.6 万t增长到2022 年的3 758.0 万t,人均年消费量从2012 的21.4 kg 增长到2022 年的26.6 kg[1]。表明食用油在我国居民膳食中占有重要比例。食用植物油可为机体提供能量,补充人体必需脂肪酸和各种微量营养素等。植物油中丰富的不饱和脂肪酸在加工和贮藏过程中易受高温、光照、氧气等环境因素诱导而发生脂质氧化反应,导致油脂劣变酸败,降低油脂感官风味和营养品质,同时,食用含氧化产物的油脂还可能会对机体生理健康造成威胁。因此,本文简单介绍了食用植物油的氧化诱因以及油脂氧化的危害,综述了食用植物油抗氧化措施研究进展,并探讨了目前食用植物油中抗氧化研究领域存在的问题,以期为食用植物油氧化稳定性的相关研究提供一定的参考。

油脂氧化主要分为自动氧化、酶促氧化和光氧化,而自动氧化是最主要的油脂氧化途径。脂质自动氧化机制见图1:不饱和脂肪酸或酯在受到光、热、氧气等因素影响时会脱氢转变为脂质烷基自由基,脱氢难易程度取决于不饱和脂肪酸酯中氢的位置[2]。脂质烷基自由基遇到氧气会作用形成烷过氧自由基,性质活泼的烷过氧自由基会通过与其他脂质分子竞争氢进而生成脂质氢过氧化物和脂质烷基自由基[2]。这些自由基具有高度氧化活性,会增加攻击人体内蛋白质、细胞器、核酸、细胞膜上的多糖等的几率,使之造成不同程度的损伤,从而危害细胞和生物体,促进机体衰老[3]。同时,脂质氢过氧化物还可以通过β 裂解反应加速分解重排为醛、酸和醇等次级氧化产物,醛、醇、酸等多数次级氧化产物具有较高的挥发性和毒性,产生难闻的气味和苦涩的滋味,影响食用油脂的感官品质[2]。脂质链式反应中产生的性质活跃的游离自由基之间发生相互反应,最终形成二聚体、三聚体等性质稳定的低聚化合物,自由基链式反应终止[4]。针对油脂主要氧化途径-自动氧化的机制,采取科学合理手段控制或延缓反应过程,是有效提高油脂质量的重要措施。

图1 油脂自动氧化机制[4]

Fig.1 The autoxidation mechanism of oil and fat[4]

注:R• ——脂质烷基自由基;ROO• ——脂质烷过氧自由基;ROOH——脂质氢过氧化物。

Note: R•: lipid alkyl radicals; ROO•: lipid peroxyl radicals;ROOH: lipid hydroperoxides.

温度是影响植物油品质的关键要素之一,温度升高会促使油脂氧化反应加速。根据Arrhenius定律可知,储存温度每升高10 ℃,油脂氧化速率会相应提高一倍。聂明[5]研究发现,室温储存的茶油过氧化值上升幅度是冷藏条件下的 5.58倍,刘玉兰等[6]研究同样表明地下自然低温储存大豆油的过氧化值远低于地上常规储存的大豆油,而 Moureu 等[7]研究得到油脂酸价增加的速率与温度呈正相关。所以,采用恒定低温储存食用植物油是有利于保持油脂贮藏稳定性,减缓油脂氧化酸败的途径之一。对屋顶和墙壁进行隔热、依靠地下自然低温或者借助制冷机械来制造低温条件等是目前实现食用植物油低温储存环境经常采取的措施[6]。

气调储藏是指在密闭状态下,采用向含油容器中充入惰性气体、抽真空等手段来置换容器中顶空氧气以及减少植物油中溶解氧含量,使油脂长期处于绝氧或低氧的状态,从而抑制油脂氧化。氮气是众多惰性气体中普遍使用的气体[6]。

研究表明,油脂充氮储存技术能够有效减缓菜籽油[8]、橄榄油[9]、大豆油[6]等不同类型植物油的氧化速率,延长油脂货架期,同时也能有效减少生育酚、甾醇等营养伴随物的损失。除氮气外,二氧化碳等其它气体也能通过置换储油容器空间的氧,达到增强油脂氧化稳定性的作用。Sionek等[8]发现氮气和二氧化碳均有效延缓了精炼菜籽油的氧化,相比氮气,二氧化碳处理的菜籽油全氧化值变劣的时间延长了至少13 天,在抑制菜籽油整体氧化方面更为有效,研究并认为,这可能是由于二氧化碳在油中有更好的溶解度,导致空气/氧气的含量更低,有效抑制了油脂氧化。Chiara等[9]研究发现氩气也能作为橄榄油储存容器中的顶空气体,从而降低橄榄油长期储存过程中的过氧化值,延缓橄榄油的氧化进程。

气调储存技术是一种绿色、安全、高效的油脂抗氧化技术,能够有效抑制油脂储存期间的氧化,对保持食用植物油储藏稳定性有积极的作用,目前已经在国内外油料储藏方面得到了广泛的应用。

2.3.1 添加单一抗氧化剂

为了延缓食用油氧化酸败、保护油脂内源营养成分不被破坏,通常在油脂中添加抗氧化剂。抗氧化剂依据其来源可分为天然抗氧化剂和合成抗氧化剂两类。根据作用机理,抗氧化剂还可分为自由基清除剂、氧清除剂、金属离子螯合剂、单线态氧淬灭剂、紫外线吸收剂、过氧化物分解剂等[10]。目前食用植物油常用的抗氧化剂及其作用机理等如表1 所示。

表1 常用抗氧化剂的作用机理和在食用油中的限量

Table 1 Physicochemical mechanism and the limit value of antioxidants in edible oils

分类 抗氧化剂 结构式 作用机理 限量/(g/kg)[15]合成抗氧化剂特丁基对苯二酚(TBHQ)清除自由基,分子中的两个活性酚羟基能够给自由基提供两个氢;淬灭单线态氧[16-17]0.2丁基羟基茴香醚(BHA)清除自由基,淬灭单线态氧[17] 0.2 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)清除自由基,淬灭单线态氧[17] 0.2 L-抗坏血酸棕榈酸酯捕捉过氧自由基,降低油脂中氧浓度[18] 0.2没食子酸丙酯清除自由基[19] 0.1天然抗氧化剂α-生育酚1 个α-生育酚分子能阻断2 分子脂质自由基链式氧化反应[20]按生产需要适量使用γ-谷维素清除自由基[21] -β-胡萝卜素淬灭单线态氧,清除自由基[22] 0.065茶多酚清除自由基,增强内源性自由基清除剂氧化酶系统和相关蛋白质(如超氧化物歧化酶、过氧化氢酶等)的活性,间接影响清除自由基的氧化系统[23]0.4迷迭香提取物(鼠尾草酸,鼠尾草酚等)清除自由基,中断自由基链式反应[14] 0.7

不饱和脂肪酸是油脂氧化底物,脂肪酸不饱和度越高,油脂氧化速度越快,氧化程度越深。所以,在不同类型植物油脂中,相同抗氧化剂所起的抗氧化效能可能是不同的。朱雪梅等[11]研究发现在双键相对值分别为120.92 和109.60 的菜籽油、花生油中,α-生育酚的最适添加量分别为200 mg/kg、100 mg/kg,并认为,不同植物油因其脂肪酸组成的不同可能导致抗氧化剂的作用效果之间存在显著差异。此外,油脂中微量营养成分也具有一定的抗氧化作用,如生育酚、类胡萝卜素、γ-谷维素等脂质伴随物,均能够影响植物油的贮藏稳定性,并且作用效果与其浓度密切相关,有研究表明,大豆油中α-生育酚浓度为100 mg/kg 时,油脂的抗氧化性最强,当 α-生育酚浓度超过 300 mg/kg 时,油脂的氧化稳定性显著降低[12]。外源添加植物油中自身的抗氧化成分需考虑该组分在植物油中的初始含量,其实际添加量应使用总浓度减去初始浓度。

综上所述,同一抗氧化剂在不同类型植物油基质中的抗氧化性能不同,这可能与油脂基质中的脂肪酸组成、脂质伴随物种类和初始浓度有关。使用抗氧化剂添加到植物油中时,要充分考虑添加量、油脂基质等因素对抗氧化剂作用效果的影响。

合成抗氧化剂因其生产工艺简单、成本低廉、抗氧化效果显著而广泛用于植物油。然而,合成抗氧化剂在一定程度上可能存在安全隐患,如果长时间高剂量食用可能会致畸、癌变或者诱发一些慢性疾病等[10,13]。日本厚生劳动省将 TBHQ(tert-Butylhydroquinone)列为“未指定添加剂”,严格禁止含有TBHQ 的食品进口和销售;研究发现雄性大鼠通过饮食接触BHA(Butyl hydroxyanisole)会导致前胃乳头状瘤和鳞状细胞癌,国际癌症机构将BHA 归类为“可能的人类致癌物”,欧洲注册公司将BHA 归类为“疑似致癌”或“可能致癌”[13]。与合成抗氧化剂相比,天然抗氧化剂具有健康安全、无毒或毒性小、作用效果明显等特征,因此,采用天然抗氧化剂替代合成抗氧化剂成为现代食用植物油中抗氧化剂发展的趋势[14]。

2.3.2 添加复配抗氧化剂

研究发现,不同抗氧化剂复配混合时,抗氧化剂之间会存在相互作用。抗氧化剂之间的相互作用主要分为协同作用、拮抗作用和加和作用三种类型。协同作用是指在不同抗氧化剂复配时,其总体系的抗氧化性能高于单独使用抗氧化剂时的抗氧化性能之和;拮抗作用表现为复合抗氧化剂总体系的抗氧化性能低于单独使用抗氧化剂时的抗氧化性能之和,加和作用是指总体系的抗氧化性能与其单独作用时相同[2]。Wang 等[14]研究发现,在油脂中单独添加迷迭香提取物和茶多酚棕榈酸酯,油脂氧化初期,抗氧化剂主要发挥清除烷基自由基的作用,而两种抗氧化剂以最佳配比5∶3 复配使用能发挥协同作用,有效延缓烷基自由基和过氧化自由基的形成,延长葵花籽油的氧化诱导期。目前关于不同油脂体系中常见复配抗氧化剂在不同添加量时的相互作用类型的研究报道如表2 所示。

表2 常用复配抗氧化剂的理化性质和作用机理

Table 2 Physicochemical properties and mechanism of combined antioxidants

复配抗氧化剂 油脂体系 比例/浓度 相互作用类型 可能的作用机理 参考文献茶多酚+TBHQ 花生油 0.04%+0.02% 协同 茶多酚对TBHQ 的重生作用 [16]α-生育酚+植物甾醇脱除伴随物的稻米油1 000 mg/kg+12 000 mg/kg;1∶4, 1∶10, 1∶20, 1∶100,1∶200拮抗 植物甾醇具有促氧化作用,抑制α-生育酚重生 [26-27]精炼椰子油(40+400)、(60+600)、(80+800)、(100+1 000) mg/kg 1∶2, 1∶5, 1∶10, 1∶20协同 具有弱抗氧化性能的植物甾醇再生较强抗氧化性能的α-生育酚 [25]α-生育酚+ γ -谷维素稻米油 1 000 mg/kg+12 000 mg/kg 1∶2, 1∶5, 1:10, 1∶20, 1∶50 拮抗 相互竞争与过氧化自由基的反应,抑制α-生育酚重生 [26-27]精炼椰子油(20+200)、(40+400)、(60+600)、(80+800)、(100 +1 000) mg/kg 1∶20协同 γ-谷维素对α-生育酚的重生作用 [25]γ-谷维素+植物甾醇稻米油 12 000 mg/kg+12 000 mg/kg 1∶6, 1∶2.5, 2.5∶1, 6∶1 协同 γ-谷维素与植物甾醇之间形成氢键,抑制了植物甾醇的氧化[26-27]精炼椰子油 1∶5, 1∶1, 2∶1, 5∶1 1∶5 时拮抗,其余比例时协同γ-谷维素与植物甾醇之间形成氢键,抑制了植物甾醇的氧化[25]绿茶提取物+α-生育酚 葵花籽油 0.25+0.5, 0.25+0.25, 0.5+0.25 μmol/g 协同 绿茶多酚可以通过还原α-生育酚自由基再生α-生育酚 [28-29]儿茶素+α-生育酚 葵花籽油 1∶1, 2∶1, 1∶2 2∶1, 1∶1 拮抗;1∶2 加和 — [29]迷迭香提取物+L-抗坏血酸棕榈酸酯+生育酚藻油 0.025 9%+0.016 6%+0.022 4% 协同迷迭香提取物、L-抗坏血酸棕榈酸酯对生育酚有一定的修复重生作用[30]脂溶性迷迭香提取物+L-抗坏血酸棕榈酸酯米糠油 4∶1 协同抗坏血酸棕榈酸酯降低氧浓度,使迷迭香提取物生成过氧化自由基的几率下降[10]

植物油中生育酚、γ-谷维素等内源性抗氧化成分也与抗氧化剂存在相互作用,因此研究抗氧化剂相互作用时,通常先对植物油中的脂质伴随物进行纯化脱除,再按照一定配比和浓度以复配抗氧化剂的形式进行反添加,进而确定抗氧化剂之间的相互作用规律和机理[12,24-25]。如表2 所示,Tang 等将α-生育酚、γ-谷维素、植物甾醇两两复配添加到精炼椰子油中,与米糠油中α-生育酚与其它抗氧化剂复配表现出的拮抗作用不同的是,α-生育酚与γ-谷维素在椰子油中的氧化稳定性和自由基清除能力在复配比例为1∶20 时表现为协同作用[24-25]。说明,植物油基质、抗氧化剂的浓度与比例是影响抗氧化活性的重要因素。不同植物油体系中,抗氧化剂之间的相互作用类型发生变化的原因可能是抗氧化剂的相互作用机理不同导致的。

关于抗氧化剂相互作用机理主要有以下几种:重生理论、氧气吸收原理、螯合金属离子、抑制脂肪氧化酶以及生成新物质[26]。表2 列举了常见复配抗氧化剂的相互作用机理,复配抗氧化剂协同作用的机制多数都是基于重生理论和氧气吸收原理进行解释。重生理论是指抗氧化剂之间通过传递电子或氢原子形成氧化循环系统从而相互修复再生,能够通过动力学研究、电子自旋共振等技术方法发现和验证[14,16]。Zhang 等[26]对米糠油进行脂质伴随物的脱除后反添加复配抗氧化剂,结果发现γ-谷维素与植物甾醇相互作用形成分子间氢键表现出协同作用,其网络结构阻碍了油脂的分子运动,油脂氧化速率减慢;而α-生育酚与γ-谷维素能够参与氢过氧自由基反应,二者之间相互竞争与过氧化自由基的反应,抑制了抗氧化性能较强的α-生育酚的作用,同时γ-谷维素或植物甾醇对α-生育酚重生存在抑制作用,因此α-生育酚与这两种抗氧化剂复配呈现拮抗作用。

在非极性介质中,活性更强的抗氧化剂对复配抗氧化剂的反应速率起决定性影响,油脂体系内的抗氧化剂之间相互作用在一定比例和浓度范围内存在一定的量效关系,但复配抗氧化剂的相互作用类型之间没有明显的界限,通常采用简单线性回归、响应曲面优化等模型获得复配抗氧化剂的最佳配比,并通过实验在植物油体系内进行验证。通常将不同抗氧化剂复配添加到植物油中进行补充增效,从而达到最佳抗氧化效果[10]。

食用植物油受油脂内在营养组分(脂肪酸组成、内源抗氧化物质)、应用场景等因素的影响,油脂氧化过程中会产生不同程度的氧化产物。目前关于油脂氧化的研究多以采用传统氧化评价方法测定不同应用场景下植物油特定氧化阶段的品质变化为主,现有研究对油脂基质中的营养组分在整个氧化历程和不同产物变化的动态监控研究相对较少,对植物油基质物质在氧化过程的迁移规律和转化机制的研究有利于对抗氧化技术的作用机制和效果进行更深入和系统的探索。

低温储存是一种安全有效的油脂抗氧化技术,但是人工制冷储油存在设备昂贵、成本费用较高、能耗过大等缺点,低温储存技术在实际生产中适用于如橄榄油、芝麻香油等高端小宗植物油。

气调储存技术研究多以食用油原油在油罐中储藏期和包装出厂后的货架储藏期为主,但对食用油开封后的使用期品质变化研究相对欠缺。对于采用单一气调储藏工艺的食用植物油而言,开盖后惰性气体逐步溢出,隔绝氧气的环境逐渐被破坏,食用植物油氧化酸败加速。这是气调储存工艺后期发展需要进行技术突破的地方,也可以尝试与其他抗氧化技术相结合,从而达到对食用植物油保鲜的效果。

研究发现,迷迭香提取物、绿茶提取物等多种天然抗氧化剂植物提取物添加到食用植物油表现出良好的抗氧化效果。但是现有文献中植物提取物的主要活性成分纯度不高且差异较大,不能真实且系统地反映天然抗氧化剂的含量及其抗氧化效果之间的关系。因此应严格鉴定和定量研究每一种天然抗氧化剂中的活性成分,为正确解释研究结果和阐述规律提供支撑。

同时,由于抗氧化物质之间的相互作用以及油脂体系的差异性和复杂性,关于抗氧化剂在食用植物油氧化过程中的分子作用机制和转化途径的研究尚不够完备。采用现代色谱和波谱等分离分析方法对活性物质的转化过程进行监控追踪,研究抗氧化剂在油脂氧化过程中的迁移规律和转化机制,为控制油脂氧化提供一定的参考。

近年来,食用植物油消费需求不断上升,植物油中大量不饱和脂肪酸的存在,导致食用植物油极易发生氧化酸败,严重影响其营养品质和感官品质,对人体健康造成危害。在国内外学者的共同努力下,关于植物油氧化机制和抗氧化技术领域的研究与日俱增,并且取得了一定的成果,但仍需对油脂氧化历程进行动态监测从而深入探究油脂的氧化机制,同时关于抗氧化措施应用在食用植物油领域的适宜性、社会可行性、经济可行性和安全等方面也有待进行综合考量。因此,深入研究高效、绿色、安全的天然抗氧化技术仍然是目前食用植物油抗氧化研究领域的热点。

[1] 王瑞元. 2022 年我国粮油产销和进出口情况[J]. 中国油脂,2023, 48(6): 1-7.WANG R Y. In 2022, the production, sales and import and export of grain and oil in China[J]. China Oils and Fats, 2023, 48(6):1-7.

[2] 王凯. 迷迭香提取物与茶多酚棕榈酸酯协同抗油脂氧化及机理解析[D]. 江南大学, 2020.WANG K. Study of synergistic interactions between rosemary extract and tea polyphenol palmitate on oil[D]. Jiangnan University, 2020.

[3] PILLON N J, SOULÈRE L, VELLA R E, et al. Quantitative structure-activity relationship for 4-hydroxy-2-alkenal induced cytotoxicity in L6 muscle cells[J]. Chemico-Biological Interactions,2010, 188(1): 171-180.

[4] 何东平. 油脂化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2013.HE D P. Lipid chemistry[M]. Beijing: Chemical Industry Press,2013.

[5] 聂明. 加工与贮藏对茶油品质特性影响研究[D].西南大学,2010.NIE M. Study on the effect of processing and storage on the quality characteristics of tea oil[D]. Southwest University, 2010.

[6] 刘玉兰, 邓金良, 张露, 等. 地下储油与地上储油对大豆油综合品质的影响[J]. 中国油脂, 2021, 46(11): 139-144+152.LIU Y L, DENG J L, ZHANG L, et al. Effect of underground storage and above-ground storage on quality of soybean oil[J].China Oils and Fats, 2021, 46(11): 139-144+152.

[7] MOUREU S, VIOLLEAU F, ALI HAIMOUD-LEKHAL D, et al. Influence of storage temperature on the composition and the antibacterial activity of ozonized sunflower oil[J]. Ozone:Science & Engineering, 2016, 38(2): 143-149.

[8] SIONEK B, KRYGIER K, UKALSKI K, et al. The influence of nitrogen and carbon dioxide on the oxidative stability of fully refined rapeseed oil[J]. European Journal of Lipid Science and Technology, 2013, 115(12): 1426-1433.

[9] CHIARA S, VENTURI F, MACALUSO M, et al. Preliminary results about the use of argon and carbon dioxide in the extra virgin olive oil (EVOO) storage to extend oil shelf life: chemical and sensorial point of view[J]. European Journal of Lipid Science and Technology, Hoboken: Wiley, 2018, 120(9): 1800156.

[10] 万苗. 几种天然抗氧化剂对米糠油的抗氧化效果的比较研究[D]. 安徽农业大学, 2013.WAN M. The comparation of several natural antioxidants effect on antioxidant activities of rice bran oil[D]. Anhui Agricultural University, 2013.

[11] 朱雪梅, 吴俊锋, 胡蒋宁, 等. α-生育酚在花生油、芝麻油和菜籽油中的抗氧化效能[J]. 食品与发酵工业, 2013, 39(10):85-90.ZHU X M, WU J F, HU J N, et al. Antioxidant efficacy of α-tocopherol in peanut, sesame and rapeseed oils[J]. Food and Fermentation Industries, 2013, 39(10): 85-90.

[12] 郭晓峰, 毕艳兰, 陈佳丽. 加热条件下α-生育酚在油脂中的抗氧化活性、损耗及其对油脂全氧化值的影响[J]. 食品科学,2018, 39(20): 27-33.GUO X F, BI Y L, CHEN J L. Antioxidant activity and loss of α-tocopherol and its effect on the total oxidation value of edible oils and fats under heating conditions[J]. Food Science, 2018,39(20): 27-33.

[13] WILLIAMS G M, IATROPOULOS M J, WHYSNER J. Safety assessment of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene as antioxidant food additives[J]. Food Chem Toxicol, 1999, 37(9-10):1027-1038.

[14] WANG K, ZHENG Z, LIU C, et al. Identification and quantification of synergetic antioxidants and their application in sunflower oil[J]. LWT, 2020, 118: 108726.

[15] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准: GB 2760—2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.State Family Planning Commission of the People's Republic of China. National food safety standards Food Additive Usage Standard: GB 2760—2014[S]. Beijing: Standards Press of China,2015.

[16] 郭亚方. 茶多酚对TBHQ 的再生作用研究及应用初探[D]. 江南大学, 2017.GUO Y F. Study on the regeneration of TBHQ by teapolyphenols and its pilot application[D]. Jiangnan University, 2017.

[17] LEE J H, JUNG M Y. Direct spectroscopic observation of singlet oxygen quenching and kinetic studies of physical and chemical singlet oxygen quenching rate constants of synthetic antioxidants(BHA, BHT, and TBHQ) in methanol[J]. Journal of Food Science, 2010, 75(6): C506-C513.

[18] ALEMAN M, NUCHI C D, BOU R, et al. Effectiveness of antioxidants in preventing oxidation of palm oil enriched with heme iron: A model for iron fortification in baked products[J].European Journal of Lipid Science and Technology, 2010,112(7): 761-769.

[19] 周俊, 刘磊, 张建婷. 19 种抗氧化剂在核桃油中溶解性能研究[J]. 绿色科技, 2022, 24(8): 219-221.ZHOU J, LIU L, ZHANG J T. Studies on the solubility properties of 19 antioxidants in walnut oil[J]. Journal of Green Science and Technology, 2022, 24(8): 219-221.

[20] 周洋, 杨文婧, 操丽丽, 等. 生育酚抑制油脂氧化机制研究进展[J]. 中国油脂, 2018, 43(8): 32-38.ZHOU Y, YANG W J, CAO L L, et al. Progress in mechanism of tocopherol inhibiting oil oxidation[J]. China Oils and Fats, 2018,43(8): 32-38.

[21] HAMID A A, DEK M S P, TAN C P, et al. Changes of major antioxidant compounds and radical scavenging activity of palm oil and rice bran oil during deep-frying[J]. Antioxidants, 2014,3(3): 502-515.

[22] LEE E C, MIN D B. Quenching mechanism of β-carotene on the chlorophyll sensitized photooxidation of soybean oil[J]. Journal of Food Science, 1988, 53(6): 1894-1895.

[23] CHEN Y, CHENG S, DAI J G, et al. Molecular mechanisms and applications of tea polyphenols: a narrative review[J]. Journal of Food Biochemistry, 2021, 45(10): e13910.

[24] 赵征美. 谷维素和生育酚对米糠油热氧化性能的影响研究[D]. 江南大学, 2021.ZHAO Z M. Study on the effect of oryzanol and tocopherols on the thermal oxidation performance of rice bran oil[D]. Jiangnan University, 2021.

[25] TANG L, LIU R, XU Y, et al. Synergistic and antagonistic interactions of α-tocopherol, γ-oryzanol and phytosterol in refined coconut oil[J]. LWT, 2022, 154: 112789.

[26] 张莉莎. α-生育酚、植物甾醇和γ-谷维素清除DPPH 自由基相互作用研究[D].江南大学, 2019.ZHANG L S. Effects of interaction between α-tocopherol,phytosterol and γ-oryzanol on the antiradical activity against DPPH radical[D]. Jiangnan University, 2019.

[27] ALI M A, ISLAM M A, OTHMAN N H, et al. Effect of rice bran oil addition on the oxidative degradation and fatty acid composition of soybean oil during heating[J]. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 2019, 18(4): 427-438.

[28] ZHU Q Y, HUANG Y, TSANG D, et al. Regeneration of α-tocopherol in human low-density lipoprotein by green tea catechin[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,American Chemical Society, 1999, 47(5): 2020-2025.

[29] YIN J, BECKER E M, ANDERSEN M L, et al. Green tea extract as food antioxidant. Synergism and antagonism with α-tocopherol in vegetable oils and their colloidal systems[J]. Food Chemistry,2012, 135(4): 2195-2202.

[30] YIN F, SUN X, ZHENG W, et al. Screening of highly effective mixed natural antioxidants to improve the oxidative stability of microalgal DHA-rich oil[J]. RSC Advances, 2021, 11(9): 4991-4999.