元代忽思慧《饮膳正要》共存三卷,卷一为饮膳太医忽思慧总结元文宗前历朝食疗经验,编撰集结各类人群饮膳禁忌及典型蒙古回回特色的元朝宫廷饮馔食方;卷二则收录“诸般汤煎”56方、“诸水”2方、“神仙服饵”26方、“食疗诸病”61方;卷三载有药食原料200余种,一一解析其性味功效。

《饮膳正要》成书于元天历三年,目前学界研究颇丰,以“饮膳正要”为关键词精准搜索知网,可发现专门研究《饮膳正要》的学术文献有107篇,其中食疗方及饮食养生文化研究最多,其他则涉及对《饮膳正要》的医药思想研究、植物学研究、名物研究、词汇语法和文学研究、版本研究、对外翻译研究和系统性全书研究等。以“饮膳正要”做全文搜索,则相关文献多达5 400条。总的来说,《饮膳正要》相关研究,以养生食疗内容居多,如张一聪的硕士论文《<饮膳正要>及其养生思想研究》、漆浩的学术论文《试论<饮膳正要>的食疗学成就》、郭忻的学术文章《<饮膳正要>饮食养生思想初探》和学术文章哈斯朝鲁的《忽思慧<饮膳正要>养生论》均为就书论书,探析《饮膳正要》食疗养生精神;徐仪明的《<饮膳正要>的药膳精粹与道医养生文化》、姚伟钧的《<饮膳正要>与元代蒙古饮食文化》、包海蓝《<饮膳正要>中的蒙医护理学理论内涵研究》、王猛、仪德刚的《蒙元宫廷烹饪刀工与烹饪方法考释——以<饮膳正要>为例》、邱鹏飞的《<饮膳正要>中的回回饮食保健研究》则是对元代饮食文化影响深远的道家和回回、蒙古饮食特色观照《饮膳正要》;此外还有王姣等用《饮膳正要》中的食方调理新冠恢复期的《基于<饮膳正要>挖掘新冠肺炎恢复期食疗方》。以上文献都对本文探讨《饮膳正要》的食疗养生提供了基础视野,但鲜有立足于研究糖与《饮膳正要》的文献,学界在这一交叉领域还未形成成果。王灼的《糖霜谱》为《饮膳正要》糖研究提供了时代背景,前代和同时期其他食疗文献则为《饮膳正要》糖研究提供了横向佐证,这是本文论述的基础。

笔者在该领域有一定的研究基础,其中在对《饮膳正要》香药汤煎“荔枝膏”膏方的文献研究中,《<饮膳正要>香药汤煎荔枝膏的食养考证》对焦“荔枝膏”这道香药糖水,将香药和糖的研究在《饮膳正要》文本中交叉考察;《养生休闲食品对古代食治方剂的传承和创新研究》《电商平台中药养生零食研究》也是笔者基于《饮膳正要》等历史时期古代食疗方剂观照当代养生零食发展的进一步研究。

鉴于白砂糖制法自唐代传入中国,而宋代以降蔗糖业日渐发达,宋代的方剂书籍中频繁出现包括砂糖在内的多种甜味剂,糖的种类越来越多,使用也逐渐大众化。元代政权稳定之后,十分注重饮食的元代宫廷设宫廷营养膳医专司“补养调护之术,饮食百味之宜”,由于统治疆域辽阔,元代宫廷的饮食营养,受到了汉民族饮食文化、阿拉伯饮食文化、欧洲饮食文化的多重影响,对糖食、“含糖药食”和“含药糖食”的开发利用达到巅峰。元代饮食食疗对糖的利用,集大成于《饮膳正要》。因此,对于《饮膳正要》进行用糖规律的研究是有必要的,对于“控糖”、“断糖”、“代糖”、“0糖”的当下糖食风潮和迷思,也有一定的参考价值。

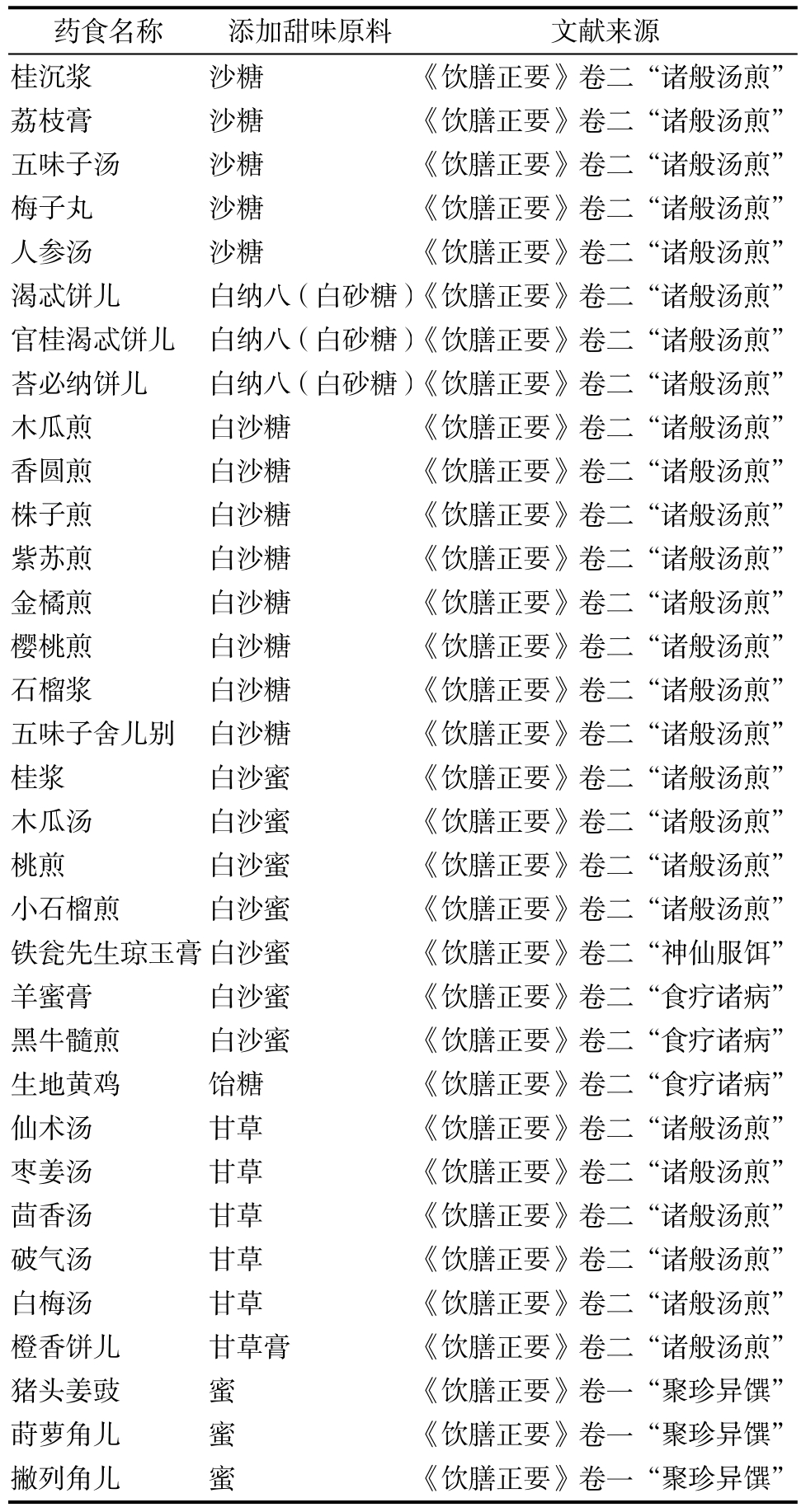

纵观全书,涉及甜味的药食共计33种[1],见下表1。

表1 饮膳正要甜味药食统计表

Table 1 Statistical table of sweet medicine and food

药食名称 添加甜味原料 文献来源桂沉浆 沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”荔枝膏 沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”五味子汤 沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”梅子丸 沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”人参汤 沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”渴忒饼儿 白纳八(白砂糖)《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”官桂渴忒饼儿 白纳八(白砂糖)《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”荅必纳饼儿 白纳八(白砂糖)《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”木瓜煎 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”香圆煎 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”株子煎 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”紫苏煎 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”金橘煎 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”樱桃煎 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”石榴浆 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”五味子舍儿别 白沙糖 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”桂浆 白沙蜜 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”木瓜汤 白沙蜜 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”桃煎 白沙蜜 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”小石榴煎 白沙蜜 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”铁瓮先生琼玉膏白沙蜜 《饮膳正要》卷二“神仙服饵”羊蜜膏 白沙蜜 《饮膳正要》卷二“食疗诸病”黑牛髓煎 白沙蜜 《饮膳正要》卷二“食疗诸病”生地黄鸡 饴糖 《饮膳正要》卷二“食疗诸病”仙术汤 甘草 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”枣姜汤 甘草 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”茴香汤 甘草 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”破气汤 甘草 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”白梅汤 甘草 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”橙香饼儿 甘草膏 《饮膳正要》卷二“诸般汤煎”猪头姜豉 蜜 《饮膳正要》卷一“聚珍异馔”莳萝角儿 蜜 《饮膳正要》卷一“聚珍异馔”撇列角儿 蜜 《饮膳正要》卷一“聚珍异馔”

这些甜味药食,既有年代流传的方药,也有时代独有的药食;既有古代中国土生土长的组方,也有域外传入的配方。如“桂沉浆”是一则宋元时期广泛流传在宫廷民间的养生物品,在同时期的《御药院方》[2]和《普济方》[3]中也有记载,同样是“紫苏”、“乌梅肉”、“沉香”三味药,只是“糖”换成了“乳糖”;又如“木瓜煎”,也是一则宋元时期颇为流行的食疗方,在儿科保育《幼幼新书》、湖州地方志《吴兴志》,及《类正普济本事方》《仁斋直指》《类编朱氏集验医方》等方书中俱有记载;也有的方药在东汉就已有,如“人参汤”,最早见于《金匮玉函经》,在后世的《金匮要略方论》《脉经》《千金翼方》《千金要方》《外台秘要》《太平惠民和剂局方》等等医书方书中亦见踪影;“荔枝膏”,也多次出现在宋元笔记体小说《东京汴梁录》《梦梁录》中;而“铁瓮先生琼玉膏”则在《饮膳正要》之前朝代的方书中,如《洪氏集验方》和《仁斋直指》中都出现过。而有的药食,则是《饮膳正要》的独创,或发端于《饮膳正要》,如带有鲜明元蒙特色的“渴忒饼儿”、“荅必纳饼儿”、“橙香饼儿”和“羊蜜膏”,前朝未有涉及,后世也没有传承,再如“仙术汤”、“枣姜汤”,则是自《饮膳正要》发端,在后世得以继续传承。

《饮膳正要》是养生书,书中记载的甜食,不仅注重口味,更注重养生作用,带有强烈的养生食疗功能诉求,这与饮膳太医忽思慧“善摄生者,薄滋味,省思虑,节嗜欲,戒喜怒,惜元气,简言语,轻得失”的养生理念一脉相承,反映了宋元之际食补养生的时代特点,体现了中国食糖史发展到宋元时期的观念转变,也彰显出元朝宫廷养生的跨文化跨民族融合特色。

1 《饮膳正要》所涉“含药甜食”的种类

1.1 按产地来源分

1.1.1 道地“含药甜食”

道地“含药甜食”主要指工艺和配方来自于当地的原创性“含药甜食”。《饮膳正要》中的道地“含药甜食”多为溯及上古、中古可考的本土药食,比如桂沉浆、人参汤、紫苏煎,有些药食使用的药材不完全是道地本草药材,但是其制作工艺和配方都是经由本土经验总结的方案,这些药食也应当被归类为道地“含药甜食”。

1.1.2 异域“含药甜食”

异域“含药甜食”主要指工艺和配方由外来传入的非原创性“含药甜食”。比如渴忒饼儿、荅必纳饼儿等,名称即带有明显的异域发音特色。“荔枝膏”虽然名称上看起来是道地“含药甜食”,但是其制作工艺明显借鉴了 syrup制法,是属于意大利-阿拉伯地区流行的果露制作方法[4],五味子舍儿别便是改良的异域“含药甜食”,其原材料使用的是本土药材,但制作工艺却是渴水制法。再如“石榴浆”,本出自于佛教经典,在《摩诃僧祗律》《大智度论》中均有记载。

1.2 按剂型品类分

《饮膳正要》涉及到的“含药甜食”剂型主要有汤、煎、饼、膏、丸五种形式,除了膏之外,其余几乎都被归类为“诸般汤饮”中,这部分记载的药食,其食用方法都与汤相关。宋元“药饼”并非今天理解的饼,而是类似于药片,吃法为含化,也就是说,从某种意义上说,饼也是需要和汤饮一起服用的;煎和膏是浓稠的汤饮,是将汤药水分熬至含水量极低的状态,服用的方法也是要和水稀释食用,因此也被归入“诸般汤煎”。《饮膳正要》中的“丸”多为弹子大,基本都是以糖、蜜和剂为丸,明显受到了宋代方药技术的影响;《饮膳正要》中的“膏”,都是将糖、蜜熬至无水状态,方便久藏,和水而饮[5]。

1.3 按组方成分

《饮膳正要》中的“含糖药食”按组方可以分为三类,其中有一般食物类组方,即“一般食物+甜味成分”,如“樱桃煎”、“桃煎”,“桃煎”在笔记体小说《东京梦华录》中出现在宋朝的街尾巷头,是市民喜爱的甜食;也有药食同源类组方,如果按照今天《既是食品又是药品物品名录》的标准,“人参汤”、“破气汤”、“铁瓮先生琼玉膏”中的主材人参,是可以药食同源的物品,可以食用,也可以用于养生保健;还有一类则添加了中药类和香药类,是“中药/香药+甜味成分”,如“桂沉浆”用到了中药“乌梅”,也用到了香药“紫苏叶”、“桂浆”和“沉香”[1];再如橙香饼儿,除了沙糖外,用到了九种香药成分[1]。

2 《饮膳正要》“含糖药食”用糖规律初探

2.1 饮膳正要药食用糖种类

《饮膳正要》中提及的甜味成分,主要是“白沙蜜”、“沙糖”、“白纳八”、“饴糖”、“甘草”,值得注意的是,除了组方中出现甜味成分外,书中还着重介绍了“白沙蜜”、“沙糖”、“饧”、“甘草”的食药用价值,如介绍“白沙蜜”,白沙蜜“味甘,平,微温,无毒。主心腹邪气,诸惊痫,补五藏不足,益中气,止痛,解毒,明耳目,和百药,除众病。”[1];介绍“饴糖”,有“饧,味甘,微温,无毒,补虚乏,止渴,去血,健脾,治嗽。小儿误吞钱,取一斤,渐渐尽食之即出。”[1];介绍“沙糖”,有“沙糖,味甘,寒,无毒。主心腹热胀,止渴,明目。”[1];介绍“甘草”,有“甘草,味甘,平,无毒。和百药,解诸毒”[1],生甘草清热解毒,润肺止咳,调和诸药性,炙甘草补脾益气,临床用量大,出口量大。除药之外,食品上大量用甘草做糕点添加剂,它的甜度是蔗糖的百倍,甘草作为植物甜味素,在宋元时期药用非常广泛,这说明《饮膳正要》“含药甜食”使用甜味成分,目的不仅是改善口感,更关注这些甜味成分的食补医疗功效。

值得注意的是,《饮膳正要》中使用白沙糖、白沙蜜较多,沙糖则相对较少,这是由于《饮膳正要》乃呈递元帝的养生保健书,使用的场合多在元朝宫廷和贵族中间,白沙糖的成本和质量都比沙糖高得多,属于当时的精炼糖。所以,虽然元朝民间仍将糖、蜜视为珍贵之物,但在宫廷朝堂之上,人们更加注重用糖的品质,因此精炼糖白沙糖的使用场合,明显多于粗制沙糖。

2.2 饮膳正要药食用糖用量规律

《饮膳正要》中“含糖药食”的用糖量均较大,其中各类汤煎用糖量最大,《饮膳正要》中的“煎”是流行于宋元之际的一种甜汤,例如“香圆煎”中只使用了香圆和白沙糖,香圆的用量是20个,一般香圆的果径为 4~7 cm,对应的白沙糖用量是5 kg(十斤,以下均换算成国际单位);紫苏煎用了三则药食,“紫苏叶”用量是2.5 kg,干木瓜用量是2.5 kg,白沙糖用量是5 kg;“樱桃煎”中“樱桃”用量是25 kg,“白沙糖”用量是12.5 kg;“石榴浆”中“石榴子”用量是5 kg,白沙糖用量是 5 kg;“木瓜煎”中“木瓜”用量是5 kg,白沙糖用量也是5 kg,高达1∶1的比例计量。

另有异域传入的水果饮料果子露,以阿拉伯语音译为“舍儿别”,也是宋元食疗方书中的用糖量较大的饮品,如《饮膳正要》中出现的“五味子舍儿别”用到了5 kg“新北五味”和八斤“白沙糖”。

与偏向于食用食补价值的甜汤、果露不同,偏向于行气治疗的药汤,用糖量则减少很多,如“人参汤”用到了 0.5 kg沙糖;“渴忒饼儿”也只用到了0.15 kg“白纳八”(即白沙糖);“仙术汤”则以“甘草”替代糖、蜜,用于温病预防[1]。

但是经过唐宋两朝,医人对糖的副作用已经有所认识,《本草纲目》中也明确将糖的利弊陈清,此时大量用糖,主要是由于波斯-伊斯兰饮食用糖习惯对元代宫廷“糖烹饪”观念的影响,尤其是消渴汤饮中大量用糖,是当时的趋势。

这说明元朝宫廷糖、蜜的使用,既有口感调和的考虑,也有养生保健的考虑,更有彰显尊贵身份、地位和财富的意义。

3 饮膳正要药食用糖中蕴含的养生思想

3.1 饮膳正要药食用糖体现了宋元时期医学对糖的观念转变

我国自东汉有“蜂蜜”养殖技术,唐代从印度习得精制糖工艺,“甘蔗制糖”技术得到了突飞猛进的发展,糖经历了从宫廷到民间身份的转移,也经历了人们对糖观念的转变,到宋末元初,对糖及糖制品药用价值的思考更谨慎,开始以“甘草”和“甘草膏”替代部分方剂用糖。

观照南宋糖业生产规模比前朝有了很大的扩张,民众的食糖用量上升,品种也更加丰富,甜食也有了大规模的增长,《武林旧事》中出现了大量宋末元初市肆用糖现象,说明宋元时代,糖的使用比前代更普遍,但是反观其在医学上的使用,却更加审慎。南宋王灼《糖霜谱》中提到,“甘蔗消痰止渴,除心烦热……糖霜亦如是。然沙糖招痰饮,殊不可晓也”[6]。提及了沙糖(蔗糖)的性味,意味着南宋时期,人们已经意识到糖的副作用,在南宋的《太平惠民和剂局方》中,多次提及蜜炙制药法,也多次出现甘草膏和剂,几乎没有以糖和剂的组方,可能也是宋太医局认为在医学上糖不如蜜,更加注重用糖的节制以及寻找替代品。这说明,宋元时代对糖使用的场合、使用的分量、使用的类型都有了比前代更科学的认识。

3.2 饮膳正要药食用糖体现了作者对糖的食疗禁忌经验总结

《饮膳正要》在用糖上的独创性在于,第一次较为系统地总结了糖、蜜的“食物相克”规律。如“酒忌诸甜物”[7],认为喝酒之后不能吃甜食;“有半夏菖蒲勿食饴糖及羊肉”[7],半夏和菖蒲这两味中药和糖、羊肉有相克作用;此外还有“鲫鱼不可与糖同食”、“虾不可与糖同食”、“枣不可与蜜同食”、“李子、菱角不可与蜜同食”、“葵菜不可与糖同食”、“生葱不可与蜜同食”、“竹笋不可与蜜同食”、“苦苣不可与蜜同食”[1],这些与糖、蜜相关的食物禁忌,都表明人们在长期使用糖、蜜的基础上,形成了较为理性的糖、蜜养生经验。

3.3 饮膳正要药食用糖是对中古时期方剂食疗发展的集大成

《饮膳正要》并非“为一般官员和劳动人民所写”[8],是为王室贵族所作,他们重视口腹之欲,搜罗奇珍佳馔,广集天下名厨,因此《饮膳正要》所载食疗方剂几乎可以反映当时中国饮食最高水准,是食疗养生方的精华和集大成作品。

《饮膳正要》的糖蜜食疗方构成很大程度上建立在《太平惠民和剂局方》等前代医学方剂书的基础上,《太平惠民和剂局方》一书,是南宋太医局主持编撰,集前代方书之大成,其中涉及到的糖、蜜和剂法有“炼白蜜和合”、“用炼蜜与枣膏为圆”、“用雪水、白沙蜜……同化开”、“用蜜一斤,同熬成膏”、“用薄荷蜜汤下”、“炼蜜为圆”、“蜜和圆”、“蜜汤调”、“炼白蜜和剂”、“炼蜜并酒搜和为圆”、“蜜同面糊为圆”、“炼蜜杵”、“甘草炙”[9]等,可见蜜在南宋方药中的使用是非常频繁的。

在此基础上,《饮膳正要》中对糖、蜜的使用,也带有明显的“方剂化”工艺特点,在制作偏食用的甜食时,如“桂浆”采用“蜜水拌和匀”[1],与《太平惠民和剂局方》中“蜜汤调”法类似;“梅子丸”以“沙糖为丸如弹大”[1]则与《太平惠民和剂局方》中“炼蜜为圆”同义;“茴香汤”用“甘草炒”[1]则如《太平惠民和剂局方》中“甘草炙”异曲同工,是中药方剂的典型工艺,在《饮膳正要》中被广泛运用。

3.4 饮膳正要药食用糖体现了元蒙回回饮食文化特色

《饮膳正要》的食疗方是忽思慧汲取汉人养生饮食和元蒙回回饮食特色集聚而成,书中介绍的多处以牛羊肉和香药配伍的食方就有元蒙回回的饮食轨迹,如“羊蜜膏”,便使用了羊脂羊髓、白沙蜜、生姜汁和地黄汁,用来治疗“阴虚肺伤”的疾患[1];“含糖药食”中有几则也带有明显异域风情的名称,如“渴忒”、“荅必纳”、“舍儿别”,这些甜饼、甜汤则来历更远,如“舍儿别”,可溯源至阿拉伯地区,当地词源中“syrup”便是“舍儿别”音译的原文出处。因此,饮膳正要药食用糖也体现了宋元之际特别是元代,异域甜食传入对本土饮食习惯的影响。

3.5 饮膳正要药食用糖体现了对甜味疗效的多重挖掘

《饮膳正要》是一本养生饮膳书,是忽思慧先给元帝的保健材料,其书也系统表达了忽思慧的养生思想——“故善服药者,不若善保养;不善保养,不若善服药。世有不善保养,又不能善服药,仓卒病生,而归咎于神天乎?”[1]因此其间记载的食方多带有养生保健的功能,至少食用起来不会对身体造成伤害。

如“诸般汤煎”中的“桂浆”,用到了“白沙蜜”,“白沙蜜”就是蜂蜜,《饮膳正要》书中强调白沙蜜可“补五藏不足,益中气,止痛,解毒,明耳目,和百药,除众病”[1],与后世《本草纲目》中认为蜂蜜入药之功为“清热补中解毒润燥止痛”[10],是基本吻合的。“桂浆”的主治功能是“生津止渴,益气和中,去湿逐饮”[1],可谓也借重了白沙蜜益中润燥解毒之效。

而不管是前代还是同时代的《云林堂饮食制度集》这样的饮食养生专著,在料理“鸡”这一食材时,都很少加入糖、蜜材料。但《饮膳正要》“食疗诸病”中的食方“生地黄鸡”,却用到了“饴糖”,此处饴糖应是以麦芽糖为主要成分的药用软饴糖,能补中缓急,润肺止咳,而这道“地黄鸡”食方,便恰好是主治“骨髓虚损、身中气乏、盗汗少食”[1]的。

此外,前代方书中虽有对糖、蜜药用价值的书写,但更多地着墨在本草层面的价值,《饮膳正要》对糖、蜜和剂食方的多元疗效,进行了具体的探索。如《饮膳正要》首次在饮膳养生书籍中思考了糖、蜜的情志干预功能,卷二“诸般汤饮”中出现的“橙香饼儿”可“宽中益气,清利头目”,所谓“宽中”,也称为“宽胸”[1],与疏郁理气同义,指的是治疗因情志抑郁而引起的气滞。方子中用到了九味香药和一味甘草膏,甘草膏作为甜味成分和香药一起发挥疏郁理气的作用。

甜味的情志价值,并非《饮膳正要》首创,南宋《太平惠民合剂局方》中记载的药方“惊气圆”,治“惊忧积气…..醒则精神若痴”[9],讲的就是糖、蜜的情志功效,《饮膳正要》用“橙香饼儿”食方再次强调了甜味的情志作用,可谓是对甜味成分情志作用在食补领域的进一步探索。

4 结语

中外历史中,糖曾经是贵族宣示身份和过度饮食的象征,以糖为代表的甜味成分在中国的发展历史,某种程度上也是一部权力的下沉史。如果一定有一个转折点,那么作为势力范围横跨欧亚大陆却异族入主中原的元蒙,恰逢其时地处于糖产业大规模转移的前夕及食疗食治养生思想极大发展的宋元之际,糖等甜味成分在宫廷尊生御食中的频繁应用几乎是不可避免的,这是“糖”的“奢侈生活象征”、“甜美口感”、“功能性食养”、“情志调节作用”等话语框架带来的应然历史现象。

《饮膳正要》中所载“含糖药食”食方中,用及的糖类包括白沙糖、沙糖、蜂蜜、饴糖、甘草等多元化的甜味剂,主要覆盖了主食菜肴、食疗药膳、汤煎饮料及道教服食等食方,其中汤煎饮料中糖类用度最大最多。这些“含糖药食”的糖添加配伍思路、糖添加的体量,都能做到因食方而异,记载十分精细,对于糖和蜜和剂的益气、润燥、止渴、解毒医学治疗角度功效的探讨亦有所涉猎,充分体现了《饮膳正要》所认可或原创的食方,严谨地把糖类成分的添加看做养生食治干预活动的重要环节之一,《饮膳正要》“含糖药食”因此而兼具宜人口感、保健功能和情志价值等多元化的养生功能,客观上投射出宋元时代糖、蜜技术和用法趋于成熟,并反映了经过有宋一代的发展,元人已习于将饮食用糖纳入食疗视野的特点,也体现了元朝民族融合背景下养生保健医学用糖的观念演变和发展趋势。

[1]〔元〕. 忽思慧. 饮膳正要[M]. 中州古籍出版社,2015(1).[YUAN]. HU S H, Yinshan Zhengyao[M]. Zhongzhou ancient books publishing house, 2015 (1).

[2]〔元〕. 许国祯. 御药院方11卷[M]. 卷二. 日本宽正精思堂刻本: 28.[YUAN]. XU G Z. Imperial medicine hospital prescription volume 11[M]. Volume II. Japanese kuanzheng Jingsi hall engraving edition: 28.

[3]〔明〕. 朱橚等. 普济方426卷[M]. 卷二百六十七.清文渊阁四库全书本: 7300.[MING]. ZHU Y, et al. Puji Fang 426 volumes[M]. volume 267.Complete edition of the four libraries of Wenyuan Pavilion in the Qing Dynasty: 7300.

[4]丁莹. 《饮膳正要》香药汤煎荔枝膏的食养考证[J]. 智慧健康, 2021, 7(1): 159-161.DING Y. Textual research on the food and nutrition of litchi cream fried in fragrant medicine soup in “ready to drink food”[J]. Smart Health, 2021, 7 (1): 159-161.

[5]丁莹. 《养生休闲食品对古代食治方剂的传承和创新研究》[J]. 粮油食品科技, 2021, 29(3): 125-133.DING Y. Research on the inheritance and innovation of health preserving snack food to ancient food treatment prescriptions[J].Science and Technology of Cereals, Oil and Foods, 2021, 29(3):125-133.

[6]〔南宋〕. 王灼. 糖霜谱[M]. 上海书店出版社, 2015: 6.[SOUTHERN SONG]. WANG Z. Icing spectrum[M]. Shanghai Bookstore press, 2015:6.

[7]〔元〕. 忽思慧. 饮膳正要[M]. 明景泰七年内府刻本: 5.[YUAN]. HU S H. Yinshan Zhengyao[M]. Ming Jingtai seven year government engraving edition: 5.

[8]高皓彤. 《饮膳正要研究》[D]. 陕西: 陕西师范大学: 64.GAO H T. Study on “Yinshan Zhengyao”[D]. Shaanxi: Shaanxi Normal University: 64.

[9]〔宋〕. 宋太医局. 太平惠民和剂局方[M]. 中国中医药出版社, 2020(1).[SONG]. Song Taiyi Bureau. Taiping Huimin Heji Formula[M].China traditional Chinese Medicine Press, 2020 (1).

[10]〔明〕. 李时珍. 本草纲目52卷[M]. 清文渊阁四库全书本: 1585.[MING]. LI S Z. Compendium of Materia Medica, Volume 52[M]. complete edition of the four libraries of the literary yuan Pavilion of the Qing Dynasty: 1585.